文化部等举办的2015年中外文学翻译研修班不久前在北京落幕。来自法国、德国、日本、印度、荷兰、委内瑞拉、阿根廷等30多个国家的中青年翻译家,参加了为期5天的交流与学习。在这些翻译家中,有几位是专门翻译中国诗歌的。当外国人遇到中国诗,会撞出怎样的火花?中国青年报记者专访了这些以翻译中国诗歌为己任的翻译家。

中国青年报:请简单介绍下自己。比如,翻译过哪些中国诗歌?

明雷:我来自阿根廷,法国国立东方语言文化学院博士生,是法语、西班牙语文学翻译。翻译过《当代中国诗歌一百首》《于坚诗集》,现在正在翻译西川的诗歌。

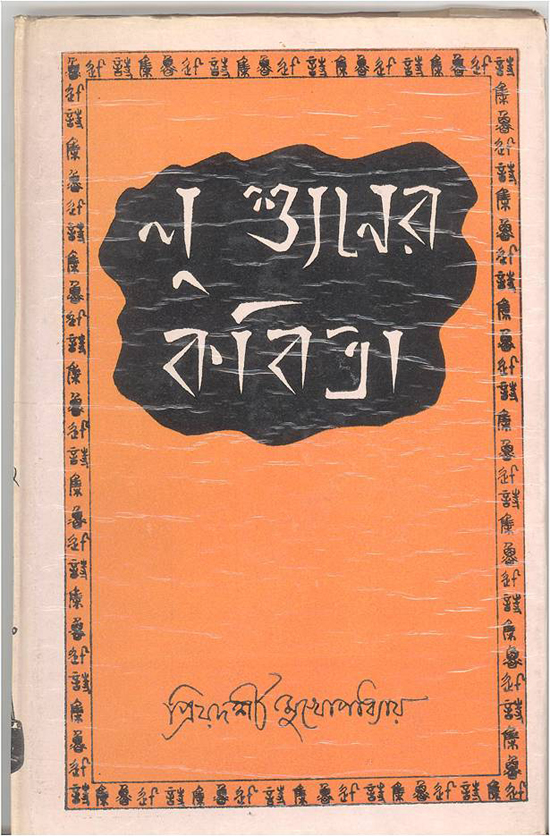

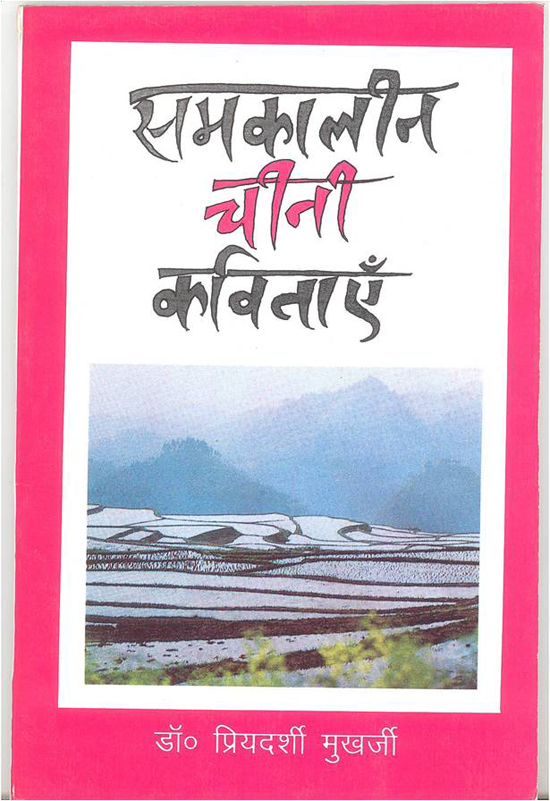

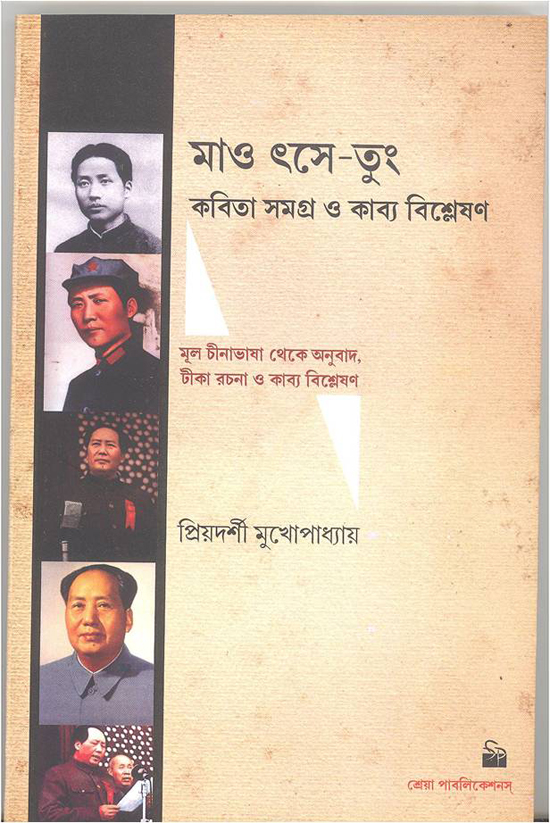

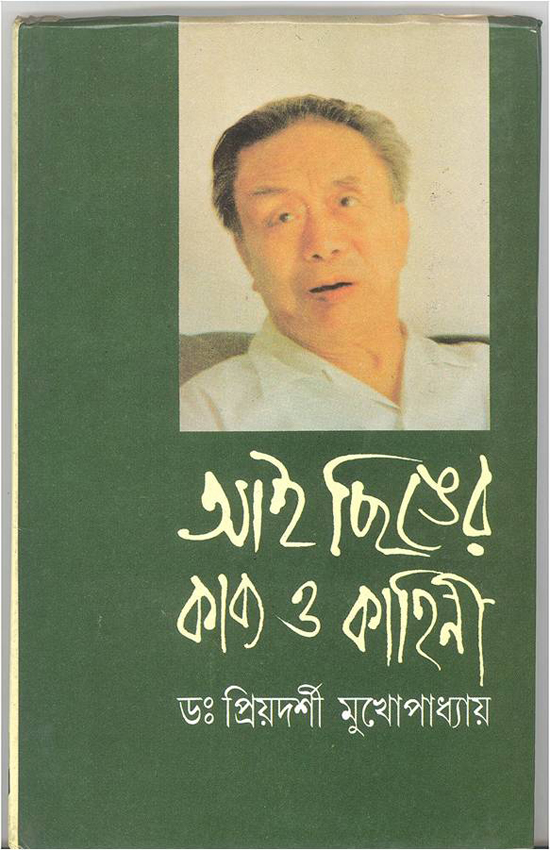

墨普德:我来自印度,是尼赫鲁大学教授,编译出版《鲁迅诗歌选》《当代中国诗歌选》《毛泽东诗词全集与文学赏析》等。

白雪丽:我来自新加坡,写过6卷诗集。最近翻译的是新加坡华侨邱菽园的60首诗。他用古代汉语写诗,新加坡人不太了解,所以我把它翻译成了英语。

拉嫡娜:我来自保加利亚,墨西哥学院亚非研究中心中国专业博士生。翻译作品涉及中国古代、现代与当代文学;翻译过的诗人包括元代“四大家”之一白朴、清代《长生殿》作者洪昇、当代诗人北岛、“打工诗人”许立志等的作品。

中国青年报:为什么会选择翻译诗歌?

明雷:第一,我自己也写诗,出版过几本诗集,本就对诗歌感兴趣;第二,我学中文的主要原因是读到了中国古代的诗歌,爱上了杜甫和李白。我认为,诗歌是文学中最高和最有力的形式,能把语言的潜力发挥到最高水平。就像法国象征派诗人魏尔伦说的,除了诗歌,“其余都是文学”。

墨普德:我从10岁就开始写诗——像唐诗那样的格律诗。去年在北京人民大会堂领取中华图书特殊贡献奖的时候,我还在讲话开头朗诵了自己写的中文诗——“朝暾如金盘,春意渐阑珊。眺远与思忖,何时观天坛”。这首五言绝句是我在尼赫鲁大学硕士毕业那一年作的,表达了我来中国深造的渴望。

我在中学时读过英文版的唐诗、宋词;16岁时,开始翻译李白、杜甫的诗歌。当时是从英文翻译成我的母语孟加拉语,但是感觉失去了原来的韵味,就想好好学习中文。于是23岁时,我来到中国留学。

白雪丽:我本身是诗人,懂中文。在从事翻译工作之前,我读过很多中国的小说和诗歌,后来就想翻译。一次偶然的机会,我认识了企鹅出版集团的编辑,他请我翻译盛可以的《北妹》,我从此开始了翻译生涯。

拉嫡娜:在保加利亚读硕士时,我把研究方向定在了研究李隆基和杨玉环的故事上。这个故事有1300年的历史,很多诗人、戏剧家、散文家都在写这个故事,特别是用诗歌表现它。我当年的论文就是翻译《长恨歌》。现在我在墨西哥读博士。一方面继续翻译李杨故事的相关诗歌,这也是我博士论文的一部分。另一方面,我的研究范围还包括元代和清代的戏曲,这其中大量使用诗歌,现在正在翻译白朴的《梧桐雨》。

南京有一位很好的诗人刘畅,我和她在墨西哥学院认识,我正准备翻译她的诗。我还翻译过“打工诗人”许立志的诗。他去年自杀了,我看到新闻,就去查他的诗歌,发现别人翻译的西班牙语版本不好,就自己翻译。

中国青年报:你最喜欢哪位中国诗人?

明雷:西川的《一个人老了》、韩东的《有关大雁塔》、肖开愚的《星期六晚上》。尤其对《星期六晚上》印象深刻,因为它和阿根廷诗歌的风格相通。我读过后发现,“哦,原来在中国也有这样的诗歌”。它是一种叙事诗,讲的是一个人在陌生城市里所碰到的人和事。

墨普德:我最喜欢艾青。1986年,我研究生毕业的那年,开始读艾青的诗歌。同年,我来中国留学,1988年回国后开始翻译艾青一些简单的诗歌。我觉得如果不了解诗的背景,翻译就没有把握。1990年,我终于有机会采访到艾青。原计划一个小时的采访,最终聊了两个半小时。我最喜欢他的《大堰河,我的保姆》,在采访时问了很多关于这首诗歌背后的故事,才真正读懂这首诗。

白雪丽:我很喜欢北岛和海子的诗歌。我喜欢中国诗歌的一个很大原因,就是中国诗人不会在诗歌里直接表达自己的想法,会给读者留有空间。

拉嫡娜:北岛的诗很具体又很神秘,可以被称为是朦胧诗的最高代表。许立志给我的感觉正好相反。他的诗给人很强烈的情感,就像坐在读者对面说话,很直接。他的诗中充满了痛苦、疲劳、尖锐,一些比喻让人难以想象。我的同事看了许立志的诗会掉眼泪,他们能感受到诗人的痛苦。

中国青年报:你们国家的年轻人喜欢读诗吗?诗集的销量如何?

明雷:19世纪初,拉丁美洲独立革命取得胜利,出现文化运动,创造了一种新的诗歌形式,20世纪又有了先锋派。我们现在写的诗歌,就是继承了先锋派诗歌的创作。

现在,诗歌虽然没有很多读者,但是有越来越多的杂志、出版社专门出版诗歌,所以仍然有一个“诗歌热”现象。相比之下,年轻人会更喜欢,因为诗歌主要是年轻人来写,尤其是30岁以下的年轻人。《当代中国诗歌一百首》的销量很好,在报纸上有很多关于这本书的评论。最近还有一个读者告诉我,这些诗对他影响很大——他读了之后,开始想学汉语。

墨普德:有文化的知识分子喜欢读诗,孟加拉人也喜欢读诗。我2009年开始翻译毛泽东诗歌,2012年出版了《毛泽东诗词全集》,收录了95首诗,销量特别好。因为在印度,很多人知道毛泽东主要写战争、战略的文章,不知道毛泽东还有诗歌,都特别惊讶。

白雪丽:《邱菽园诗选》是新加坡图书馆的一个项目,有很多读者会来看。邱菽园的第五代后人对我说,因为不会中文,他本来没有办法读他祖先的诗歌。这是他第一次有机会读我翻译后的诗歌,他觉得很感动。我也很感动。

诗歌在新加坡有一个奇怪的现象。很多新加坡作家喜欢写诗,比短篇小说写得多,出版社也愿意出版诗集。但读者,特别是年轻人,更喜欢读小说。

拉嫡娜:很多读者给我打电话,说我翻译得很好。在墨西哥,诗歌的读者群是知识分子和年轻人。我的这些诗发表在墨西哥国立自治大学的报纸上,知识分子和年轻人都很喜欢这份报纸。

写诗的年轻人也非常多。他们十几二十个人聚在一起,出版一些小册子,在各种各样的活动上宣传自己的作品。因为年轻,他们会去很多地方,参加很多活动,就有机会宣传自己的作品。

中国青年报:翻译中国诗歌时,最大的困难是什么?

明雷:翻译中国古代诗歌比当代诗歌困难。当代诗歌一般是用自由形式,没有像古代诗歌那样严格的格律。我个人认为,翻译就是一种创造,创造一首新的诗歌。

我最近翻译了于坚的一本选集,里面有一首长诗《零档案》。在把它翻译成西班牙语的过程中,我遇到很多的问题。首先,中文更浓缩,可以在一个小的空间里释放很多信息;《零档案》的句子本来就很长,翻译时一个句子被拆成了两个或三个句子。其次,这首诗中用的词语很丰富,从日常用语到古代诗歌的引用。作为翻译家,我得让读者感受到这些词语背后的历史和文化内容。

墨普德:翻译的时候,要去理解诗人所处的社会环境。具体到每首诗的翻译,有时候会因找不到某个词的确切表达方式,翻来覆去地花一天时间,最后可能还是找不到,我就干脆加注释。翻译诗歌,自己一定要是个诗人,也一定要深刻理解所译诗歌的文化。

白雪丽:做一个翻译者,首先要做一个好的读者。因为我在新加坡做英文文学老师,本身是个诗人,所以文学感还不错。如果翻译者本身的母语文学水平不错,再加上是一个好的读者,就可以翻译得更好。

拉嫡娜:押韵!另外,虽然诗歌比较短,但是有时候一首短诗可以讲比一本小说更多、更深入的内容。

中国青年报:未来有什么翻译计划吗?

明雷:第一,继续翻译一些当代诗人的诗歌,比如西川和肖开愚;第二,我要扩大我翻译的《当代中国诗歌一百首》中的内容,这本书已经收录了20位当代诗人的诗歌,从多多到余旸,我希望出版新的版本;第三,也想翻译一些1949年之前的现代诗人的作品。

墨普德:我已经和中国朋友说了,让他按照年代给我列出一些好的中国诗人的作品,我准备继续翻译。

白雪丽:我翻译过李白、白居易的诗歌。我去年去了嘉峪关、敦煌,在那里买了很多诗集,已经翻译了其中一部分,我会一直翻译下去的。

拉嫡娜:我要把许立志的200多首诗歌全部翻译出来,然后出版。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制