“出殡之日,我持着经幡,父亲捧着祖母的灵位,走过乌村的街道,街道竟变得如此陌生。它不再是童年时与祖母一同走过的街道,那是1990年代有超市与汽车的年代,工业的年代。属于祖母的岁月,属于农村生活的温暖,那柔软的土地的触觉,那有着鸡啼声的微凉的早晨,随着她的逝去,永远消失了。”

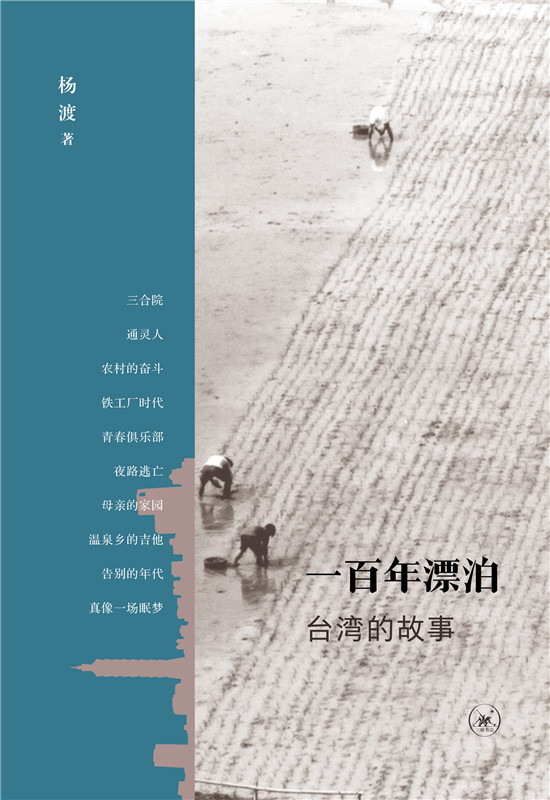

这是杨渡新书、三联书店出版社出版的《一百年漂泊——台湾的故事》中的一段。杨渡,台湾当代诗人和作家,1958年生于台中农家。就如台湾东海大学社会学系教授赵刚为本书作的序言中所说,《一百年漂泊》可以说是“孝子”为“亡父”作的一本传纪,但在一个社会的意义上,它更是对台湾从20世纪60年代末到80年代中极其压缩的“短工业化时代”的一个见证与一纸吊文。

一个台湾农民家族的百年生活史

杨渡的祖母这样总结:我出生是清朝人,生了儿子变成日本人,生了孙子变成中国人。

杨渡这样总结:日据时期是被统治者的悲哀无奈、任人支使流浪;光复后是茫然无序、政权转变的恐惧无依;1950年代,土地改革与白色恐怖;1960年代,农村困顿、生存艰辛;1970年代,加工出口工业化,社会急剧变迁,乡土文学兴起,本土意识觉醒;1980年代,社会运动与转型过程带来社会冲突;1990年代,两岸开放带来世界观的拓展;2000年之后,“政权”轮替、族群冲突。

“回顾这整个过程,一百年的家族历史竟和台湾史浑然结合起来。每一个阶段的轨迹,每一个人的生命,如此鲜活,如此清晰,如日光明照,见种种色。”杨渡说。

“弘农堂”三合院里,供奉着杨渡的祖先从大陆挑过海峡的“唐山石”,那是家族的血缘根基;日语流利的三叔公在“二战”后期,被日本人调往上海法院做通译,那是台湾被出卖和扭曲的历史;奶奶与妈妈,是一个家族能够生存和延续的保卫者;能创业、也能闯祸的父亲魅寇(杨渡父亲名字“铭煌”的日语发音),是台湾进入工业时代的弄潮儿。

杨渡不止一次用“尤利西斯”来比喻父亲的一生,也许是描述了一百年来,台湾男性的一种生存状态——包括他父亲、三叔公,乃至自己——“我们这些移民的后代,其实更像是祖先从唐山流浪出来的时候,从路边捡起的那一块石头,在生存与打拼的扁担上,在流浪死生的旅途上,我们顽强滚动,磨蚀碰撞,漂泊四方。”

杨渡说:“像英国有狄更斯、法国有巴尔扎克、美国有福克纳,中国也应该有记录这一段转型故事的作家。如果我们这一代人不能记录这个过程,未来再也不会有人来写了。这许是我们这一代人的责任。”

短工业化时代:年轻生命筑成的经济奇迹

杨渡说自己写的并不仅是一部家族史,而想透过父母的故事,去呈现台湾如何用40年时间,完成了欧洲400年的从农业社会到工业社会的转型过程。

1970年代,台湾开始转变成为典型的加工出口工业,在这个类型的工业中,最重要的是工人。有人说,年轻的劳动力是台湾经济奇迹的秘密。后来,杨渡来到大陆的工业区、特别是东南沿海,他发现,中国大陆经济奇迹的秘密,也正是这些年轻人。“不断从各地农村出来到城市工作的年轻生命,我常常用一种说法来形容——用青春血肉筑成的经济奇迹。”

1970年代的台湾一边发展经济,一边发展继续教育,工人下班后可以去夜间部接受教育。杨渡曾跟富士康的老板郭台铭讲:“年轻生命构筑成了经济奇迹,所以一定要关注年轻人。想让工人不悲剧,就要给他们营造不绝望的环境。你给他们提供一些技能课程,就不会发生那么多的悲剧。”

1970年代结束时,这本书的10章已经走完8章了。剩下的两章讲了30多年,有一种似曾相视的仓促和苍凉。

1980年代的台湾,经济开始富裕,但人们急速地把社会向前推动,带来环境污染等问题,“当时台湾的河流有各种各样的颜色”。台湾音乐人罗大佑1982年的专辑中,有一首《鹿港小镇》这样唱道:“台北不是我的家,我的家乡没有霓虹灯。”罗大佑否定了台北的城市文明,想追寻家乡;然而,他的家乡后来也同样失落了。

杨渡说:“有多少生命从农村到城市,在巨大的转变中就像滚轮一样滚过去了,很多过去的事情便被遗忘。年轻一代人一出生就在一个已经工业成形的时代,他们不会有这种转型的体验与痛楚。”

中国过去的历史转变是政权更迭,仍一直维持在农业社会;但这一次,从农业社会到工业社会,五千年的历史只有一次机会。“这样的剧变并非台湾独有,改革开放之后,中国大陆所呈现的社会变迁之剧烈,几与台湾当年无异。”杨渡说。

上世纪80年代末,杨渡初到大陆。每天晚上5点半,他就得揣着外汇券,赶着去为数不多的几家国营食堂吃饭——晚了就关门了。有一次,杨渡整理自己1990年到北京的照片。当时他去了秀水街,那里刚开始卖俄罗斯的手表和皮具。

“现在回首,恍如一梦。我希望有更多人记住自己的家族,从农村也好、从小镇也好,从任何一个地方记录自己的改变。”杨渡说。

年轻的世代更爱“小确幸”?

台湾早期是一个移民社会,祖辈漂过台湾海峡,在上岸的地方先找暂时的栖身之处,然后不断迁徙,慢慢寻找宜居之地。到了2000年之后,没有这段迁徙记忆的新一代台湾人,慢慢稳定在了一个地方。

“以前过农历年,台北是一片空城;这几年,台北越来越热闹,大家都习惯了在城里过年。迁徙时代慢慢结束。”临近春节,杨渡看到,似曾相识的大迁移马上要发生在大陆。“好多人返乡过年。中国历史上,如果有那么多人在路上,那一定是发生了社会动荡,现在却成为生活的常态。”

杨渡说:“对年轻的世代来说,他们可能会漂到其他国家学习、工作,甚至定居,但这与一个时代的漂泊不同。那一代人的漂泊是因为农村的艰难,是一群离开土地去寻求新生活的人,现在年轻人追求的是实现自我。”

“小确幸”,这个流行词源自村上春树的随笔,意为“微小而确实的幸福”。如今,“小确幸”得到台湾年轻人的认同,不求变革、大发展,追求安逸、小清新。

杨渡说,“小确幸”其实每个时代都有。“上世纪70年代,家里很困难,但妈妈会把家里母鸡刚刚下的蛋,煮熟放到我的那碗米饭里给我吃。我就很幸福。”但杨渡也有一点悲哀,这种“小确幸”是对大时代难以掌握的无奈,所以才退而抓住手中的幸福。

对这一代台湾年轻人来说,台湾的大产业已经进入了稳定、或者说定型时期。高端技术、高额资本垄断,想像杨渡的父辈那样赤手空拳创业,可望而不可即。“我妹妹在上海工作,常常碰到大陆的年轻人找资金投资,自己创业。台湾这样的情况就比较少。”

唯一的例外恐怕是文创产业。“现在台湾的年轻人会在中南部乡村开设文化空间,卖咖啡、卖书,也卖有机的农产品,办文化讲座;也会在海边开民宿,早晨起来客人能看到海,吹到海风。”杨渡说,“在大的环境下,年轻人已经失去了进入传统产业的机会,那就用‘小确幸’的价值观,去创造一些新的文化空间,这也是一个美好的创造。”

杨渡说:”两岸的未来应该寄希望予年轻的世代。在文化领域、年轻的世代可以联合起来共同创业,去做出版、美术、影视等。大陆可以把市场开放给台湾的年轻人,变成他们的希望所在。”

但仍有一些东西是需要坚持的。“勇气:去新的地方开创事业,这是上一辈人最重要的精神特质,年轻的世代也要有这样的气魄;珍惜:在变迁太过剧烈的时代,有人成功、有人失败,人与人之间应该怀着互相扶持和疼惜的心,用笔和影像去记录。”杨渡说。

在书的后记里,如同中国传统的士大夫那样,杨渡在指出台湾发展所付出的种种代价后,说了一个宝贵的“然而”——“然而,一如台湾民间所信持的,无论多么扭曲、多么变形,至少有些不变的人性,还是值得人去活、去坚持的。”

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制