被电线指着头,加利福尼亚海兔没有迟疑,蜷缩着躲避。它不懂电是什么,不会对此天然具有防御行为。美国加利福尼亚大学洛杉矶分校教授戴维·格兰兹曼认为,这种行为可能来自一段记忆,这段记忆属于另一只海兔——它领教过电击的厉害。

上周,这名神经生物学家和他的团队于在线论文平台eNuro上发布了最新的实验成果。他们相信,上述海兔的反应等同于“记忆移植”。1999年,全国高考作文题《假如记忆可以移植》引发了大讨论。这个在当时被视为颇具科幻色彩的话题似乎正在变为现实。

记忆移植的愿景重燃了治愈阿尔茨海默病的希望。根据《2015年世界阿尔茨海默病报告》,全世界平均每3秒钟就有1例新发患者,预计2050年全球患者将突破1.3亿人。我国目前阿尔茨海默病患者已经超过800万。

众所周知,这种疾病会侵蚀人的记忆。

格兰兹曼告诉中国青年报·中青在线记者,他明白那种痛苦,好像“用隐形墨水写字”,不管怎么努力,什么都留不下来。他认为 “大脑是诸多煎熬之源”,如PTSD(创伤后应激反应综合征)、失忆症。加深对记忆的了解,能让人类摆脱更多苦难纠缠。

然而,这个实验在学术界备受争议,格兰兹曼是个不折不扣的少数派。

又是海兔立的功

加利福尼亚海兔巴掌大,形似没有壳的蜗牛,肥肚子下掖着裙摆式的肉腮。半个世纪以来,这些黏糊糊的、行动缓慢的家伙活跃在认知科学的研究中。它的神经元相对更大,直径可达1毫米,便于科学家在显微镜下观察。它有2万个神经元,比哺乳动物少多了,却具备不少和人类大脑神经系统类似的属性。

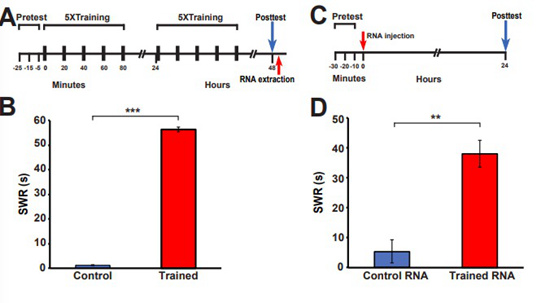

它们待在格兰兹曼实验室的潜水箱中。其中一些被格兰兹曼和学生抓在手里,肉腮被电线杵着也不为所动,直到遭受电击才慌忙收缩。重复多次,它们学乖了,不管有电没电,一经电线接触就摆出防御姿势,持续40秒左右。这种训练能让海兔建立条件反射,将电线和畏缩的动作联系起来。

接着,从这些训练过的海兔脑部,格兰兹曼团队提取了全部RNA(核糖核酸)物质。和它大名鼎鼎的表亲DNA(脱氧核糖核酸)一样,RNA同样为螺旋上升的双链,携带着遗传信息,广泛分布在细胞之中。这些物质被注入完全未受训练的海兔体内。

24小时后,面对电线的试探,接受RNA注射的海兔熟练地缩起了肉腮,持续40秒。这令整个实验室振奋,它们显然获得了未曾学习的经验。

团队同样提取了未受训海兔的RNA,这些物质则无法使同样“无知”的同类增长“见识”。格兰兹曼团队相信,RNA能催发某种遗传性变化,而长期记忆就储藏在RNA之中。

他们认为,这个实验等同于将一群海兔的经验移植到另一群海兔体内。RNA则是运载工具。

这个科幻小说一般的成功在学术圈内立即引发了争议。

设计实验的逻辑链条遭到质疑。一位伯克利大学的神经科学学者对中国青年报·中青在线记者表示,海兔防御大概是某种自然反应,受基因里的“开关”控制。格兰兹曼的注射可能只是一不小心碰开了开关,并非移植了记忆。

曾在北京师范大学专注记忆研究的蔡瑛告诉中国青年报·中青在线记者,她不太放心的是RNA的活跃个性。这种蛋白被发现乐于参与身体的新陈代谢。或许它并不是储存箱,而是一个塑料袋,记忆被兜进去,又很快离去。真正牢靠的记忆保管箱另有它处。“很长一段时间过去,这些被认为移植了长期记忆的海兔可能就什么都不记得了。”

格兰兹曼的实验与记忆研究的主导观点相左。

加州理工学院知名的华人神经科学家蔡立慧曾公开表示,这项研究“有趣而令人印象深刻”,但也“非常激进”。

她相信神经突触在记忆储存中的重要作用,这也是整个记忆研究的主流观点:记忆在神经突触的变化中产生,也储存于其中。一个神经元拥有成百上千个神经突触,像大树延伸出繁茂的枝桠。突触圆乎乎的小手能攀牢彼此,生物电流通过它们流转,生物因此感受、思考、行动。

在主流的记忆研究中,也是海兔帮助人们认识到突触对于记忆的重大作用。哥伦比亚大学生物化学与分子生物物理学系教授埃里克·坎德尔利用海兔防御机制研究它们的神经元,得出长期记忆在突触中存储的重要结论,并因此摘得2000年诺贝尔生理学与医学奖。

求求你做个实验吧

格兰兹曼对争议有着充分的心理准备,他深知自己的“非主流”身份。

对领域内很多研究者来说,RNA引发的“记忆移植”是一个死胡同,并不值得尝试。上世纪60年代,在一个激进的实验中,研究者先训练一群绦虫对光产生反应,然后将它们剁碎,喂给一群未受训练的虫子。饱食同类者似乎对光产生了腹中食物曾有的反应。研究者怀疑,某种遗传物质起了作用。

“科学里不全是同类相食,你别紧张。”格兰兹曼对中国青年报·中青在线记者说。这个实验再未被顺利复制,后来有关RNA的小鼠实验也没有成功。

转入这个充满争议的方向,格兰兹曼觉得迄今为止最具挑战的是说服自己的学生帮忙做实验。

他花了几个月时间请求他们加入。他们则一遍遍拒绝自己的“老板”,即使还要靠他给开工资。

“你疯了!”学生对他说。“求求你们先试一下好不好?”格兰兹曼说。

格兰兹曼并没有一直质疑主流理论。他曾在哥伦比亚大学以博士后身份开展研究,就在坎德尔的实验室里。那会儿他最关心的是神经突触,并且认为只要努力学习这方面的知识,他总会明白记忆是怎么一回事。

“年轻啊,天真啊。”格兰兹曼回忆起往事时感叹,他如今白须光头,小腹微凸。

他也并未和一些“RNA存储长期记忆”理论的拥护者一样,持有系统且自洽的反对理论。他只不过是被一项又一项的实验结果推着走,反应过来时已经在现在的道路上。

当年他“自我说服”,是因为一个转折性的实验。培养皿里有一群神经元,在显微镜下像乒乓球一样撞来撞去。他向其中注射蓝墨水似的信息物质,模拟生物长期记忆形成的过程。神经元的突触因此疯狂生长,像迅速复制的小球。随着时间的推移,小球又像阳光下的肥皂泡一样一个个消失了。

实验“挺酷”,格兰兹曼回忆,不过也没有啥超过预期的。

令他惊讶的是,后来他发现,尽管数量一致,培养皿里最初的那些突触和最终留下的不是同一批,原始突触和复制突触谁留下,概率完全是随机的。

他认为这表明了,尽管和记忆的形成密切相关,突触与记忆存储的关系并没有想象中那么紧密,于是他将目光慢慢转移到RNA上。

他不介意被命运转折推着走。上世纪70年代,在披头士的歌曲和“爱与和平”的呼声中,年轻的格兰兹曼一心想搞电影。他大二那年退学,只身去了纽约,在一家大型娱乐公司当助理。他瞧不上好莱坞,憧憬“地下电影”。

这个梦很快破灭,格兰兹曼重回校园,在印第安纳大学念完心理学本科,又在斯坦福大学获得了这个专业的博士学位。在斯坦福,他逐渐对认知神经学发生了兴趣,于是去了坎德尔的实验室,接触到了记忆研究。

“在这个领域的好处是,你不愁没工作可做。”格兰兹曼说。

活着就是人加上记忆

如果认定记忆存储在RNA中,记忆移植成为可能。相比复杂的神经突触网络,RNA更方便提取与复制。

格兰兹曼举了个“残暴”的例子。一名钢琴家被砍掉了手指,无法再演奏贝多芬,这并不代表他不会。

记忆就是这个钢琴家,突触是他的手指,而RNA是他的大脑。一个是表达,一个是存储。只要RNA在,记忆就在。活跃的突触因为年龄和疾病而衰弱,但装上义肢,钢琴家能重新敲响琴键,记忆也会重新被唤醒。

“它一直在那里,你没有失去它。”格兰兹曼说,“你只是需要花一些工夫把它找回来。”

我们通常会体会“婴儿期失忆”,记不住婴儿期的事情。关于这种现象有诸多解释。格兰兹曼认同1987年一位德国心理学家的理论:婴儿期的记忆不会凭空消失,它们能在大脑层留下印记。

被阿尔茨海默病困扰的人则失去了找寻记忆的钥匙。在记者采访到的人中,一名男销售员的祖父忘记了饥饱的概念。春节里小伙下楼拿个快递的功夫,老人不间断吞下了30多个饺子,一边吃一边吐。一位女制片人的外婆不再记得家人,包括这个她曾经捧在手心里的小姑娘。老太太多疑、易怒,为家里的这么多“陌生人”感到惊恐。“我只能由着她忘。”她对中国青年报·中青在线记者说。

格兰兹曼觉得自己还算幸运,没有亲人经历过这种痛苦。他熟知认知科学史上一位著名病人“H.M”。1953年,27岁的他因为手术而大脑受损,无法拥有长期记忆,“甚至比不上一条金鱼”。

“没有记忆你不算活着。”格兰兹曼说“你只是暂时存在。”

“H.M”的大脑被研究了50年,人类开始了解记忆的功能和结构。如今的记忆研究是个巨大的领域,细微的分支伸展开来:长期记忆、短期记忆、概念记忆如“苹果是红的”、语义记忆如“苹果是什么意思”……人人都有一套办法。

像格兰兹曼这样做动物实验的有不少,他们探索出一系列经典记忆模型,其中一些彼此否定。蔡瑛在北师大师从薛贵教授,主要参与人类实验。“不可能把人杀掉提取物质”,主要是给予刺激和引导,通过核磁共振观察他们的大脑某处因活跃而亮起。

格兰兹曼觉得自己比同类相食的虫子那会儿已经有了巨大的进步。那时的人们知道RNA的存在但并不了解,好像蒙着眼睛做实验,难免失败。他这一代则受益于遗传生物学的长足发展,已经明白RNA的工作机制和分类。格兰兹曼认为,并非所有RNA都承担储存记忆工作,非编码的那些才有此功能。

他觉得那不是一条死路,只是那时“条件不成熟”。

他希望未来能够借助RNA找回失去的记忆。另一方面,通过逆转唤醒记忆的过程,让PTSD患者和其他因为坏记忆无法正常生活的人们能成功封存它们。

路还很长,格兰兹曼需要进一步的动物实验和培养皿观察,确定海兔复制防御反应背后的机制。最终搞清楚这些小动物的RNA是如何携带和储存记忆的。

更麻烦的是,人类大脑拥有1000亿个神经元,其作用机制的复杂性与海兔不可相提并论。

迄今为止,没有科学家能确定:记忆的本质究竟是什么。

每一年年终蔡瑛翻阅《自然》杂志,都会在世界百大未解之谜里发现这个问题。没有被全部人公认的模型,也没有完全统一的理论。

RNA储存长期记忆目前仍是一个新假说。格兰兹曼只能一步一步走。做一个少数派,他有不安,怕自己确实弄错了。但他把这些情绪打包藏好,让它们沉睡在RNA里——如果他是正确的话。

他如今最期待的是有更多人重复自己的实验。如此,这个方向就能获得更多的重视。面对5年一次的国家基金委员会审查,他才能不那么艰难地拿到钱进行下一步工作。

治疗重症似乎遥远,他也不相信真会有人凭借这门技术转移记忆长生不老。他甚至怀疑,当人类终于搞清楚记忆是什么时,我们的地球已经不在了,大家全体移民外星——人类对宇宙的了解似乎会比对记忆的了解更深。

“我们的大脑比黑洞复杂多了。”格兰兹曼说,“它精巧、复杂、又脆弱。”

中国青年报·中青在线记者 王梦影

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇