杨晓用两年时间打了3场官司,为的是400元钱,又不只是400元钱。

这400元的案子分两次落到他头上,都是因为他把车停在小区外的路边上。这地儿他停了7年,从没收到罚单。直到2016年4月,他突然收到短信,需要处理一个200元的违章停车罚单。还没等他去掰扯清楚,9月8日,第二张罚单来了,还是违章停车,还是200元钱。

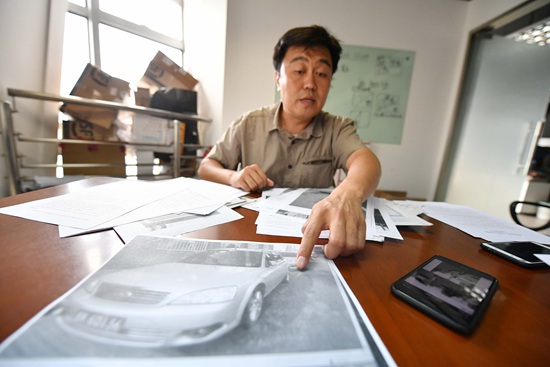

他下定决心打官司。两年后的3月25日,杨晓接到北京市第三中级人民法院的终审行政判决书,他赢了其中的两个官司,交警队需要返还给他400元罚款和100元诉讼费。

“我是把这3个官司,当成我的公益来做的,是为了公共利益。” 这个41岁的北京爷们儿开了个玩笑,“也只有这么想,我才有坚持下去的动力。”

官司赢了,当了19年记者的杨晓,突然成了一个被采访的对象。几家媒体陆续联系到他,报社的同事也看着他乐:“给较真儿的杨晓点个赞!”

杨晓日常其实也并不较真儿,有一次他在饭店的菜里吃出玻璃,差点吞下去,也只是免单了事,没有揪着不放。但有的“真儿”,从自行车路权到小区供电,他却选择一较到底。

杨晓住在朝阳区东边,四环和五环之间。房子是2009年入住的,当时没租车位,等他2011年再想租时已经晚了。小区里3000多户人家,只有1000个车位,因为是老小区,当初没修地下车库。

收到违章罚单之后,他到自己停车的地方仔细瞅了瞅,这条带着些许弧度的路自东向西几百米长,沿途都没有禁停的标志。他的车轱辘底下,依稀能看到画成方格的停车线,只是那线已经模糊了,只能看到些白色的印子。

“我想知道怎么停车,模糊的停车线究竟能不能停。不只是我,任何人都可能遇见这个问题。我是个记者,凡事想弄个明白。”他说。

杨晓也为停车这事儿查过数据,2017年11月14日,北京市交通委停车管理处副调研员胡海明曾向媒体表示,截至2016年年底,北京全市城镇地区全部停车位约有382万个,总缺口为129万个。

北京市停车普查结果显示,北京的车位供给结构失衡,“市区外围、新建城区、机关单位、封闭大院中闲置了许多车位,但老旧小区、城市中心地带却车满为患”。尤其是晚上,“夜间停车供需矛盾突出”。

第一次接到罚单的一个月后,杨晓画了张附近道路的地图,来到了交通大队的门口。对方答复他“有线的地方可以停。”

杨晓看了看交通大队拍下的执法照片,是从车前面的角度拍的,还真看不到线。他认罚回了家。那之后,他的车还是停在老地方,却没再收到罚单,直到9月8日,第二张罚单来了。

他也试过去朝阳交通支队法制科申诉,得到的答复是,两张罚单可以撤销一张。“要撤就都撤,又不是菜市场讨价还价。”杨晓下定了决心,打官司。

两张罚单加上诉讼费,一共500元钱。这个数字,低到让杨晓不用跟人解释自己不是为了钱。诉状他就递了3次,前两次都因为格式之类的问题被退了回来。

因为“事儿太小了”,开庭的时候杨晓没找律师。第一次出庭他格外紧张,为了虚张声势,还故意把材料“铺了一桌”。可他还是被法官的几句法律术语问懵了,只好请对方换成大白话再说一次。

在庭审中,杨晓也是头一次知道,他停车的地方,虽然画着停车线,那线却是画在了机非分道线里面的。

“机非分道线就是堵墙,是不应该逾越的,我这时候才明白了。”杨晓说。他想弄清的下一个问题是,到底是谁在那条不可逾越的白色实线里面,画上了允许停车的格子线?

2017年2月,法院组织实地考察。路面这时被重新轧过,原先那些模糊的停车线已经没了。6月30日一审判决还没出来,杨晓却发现,路边被重新画上了清晰的停车线,停车时甚至会收到一张收费单。

“忒任性。”杨晓哭笑不得。

“我们也向当地派出所报案了。”代表交通队出庭的张警官说,线不是他们画的。

经历了几次庭辩质证,杨晓翻来覆去研究相关的法律法规,光是路边各式各样停车线的照片,他就拍了不少。可他仍然觉得,自己还是拿不准路边停车的规则。

他总结了6种停车挨罚的可能性。在有禁停标志的路段停车,一定被罚;北京最近新出现一种禁停黄线,在涂着黄线的路旁停车,一定被罚;在没有停车线的路边停车,罚;在停车线模糊了的路边停车,挨不挨罚看运气;在机非分道线内画着的停车线里停车,有可能被罚;机非分道线内画着停车线,且有人收费,也有可能被罚。

去年10月,那些刚画上的线又被涂掉了,在上面停车的杨晓收到了第三张罚单。他赶忙又起诉了,连法官都问,“他罚你告,还有完没完了?”

他其实也不想一直告下去。他记得自己骑车经过三里屯,曾经看到过整条街上沿路都画着停车线,也都停满了车,许多停车线就画在非机动车道上,也有人在旁边收费。杨晓扭着车把手,费力地在车辆中间寻找空隙钻过去,还得留神会不会被突然打开的车门拍飞。“我一个骑车的都堵了10分钟!”

到了家他就给分管三里屯那边的北京朝阳交通支队东外大队打了电话,举报自己看到的情形,对方第二天就回复了他。“说是查到了14个假停车位。”他乐呵着说,又压低声音,“我觉得不止。”

但东外大队的态度和反馈让他欣喜,他还因为三里屯某路口有电动车长期占道的事情,给东外大队打过电话,不久之后就看到电动车挪窝了,路上安装了隔离栏。

“我提出意见,对方有反馈有改进有感激,这样多好。”跟东外大队的友好互动让杨晓心情愉悦。

他原本也想跟自己家附近的交通大队建立这样友好的关系,并不希望自己在对方眼中是个“刁民”。他并不打算迫使谁低头,也并不认为自己是个“Trouble Maker(麻烦制造者)”。更多时候,他觉得自己只是个麻烦的发现和提出者,也是个针对麻烦的建议者。

其实,杨晓已经知道这第三张罚单自己挨得不亏,之所以打这第三次官司,是为了推着这件事往前走一走。官司打了太久,虽然算起来并没有占用他太多时间,却叫他一直惦记揪心。他恨不得这件事早点有个结果。

案情果然被推动了,这一回他没等太久,三个官司一次判出了结果。2017年12月19日,一审判决书邮寄到了杨晓手里。前两个官司他赢了,第三个官司输了。

“对法官甚至对被告,我都是感恩的态度。各方虽然立场不一,但都理解我不是为了这点钱,而是为了所有人认同和追求的公共利益。”他在接到判决结果后说。

一审判决之后,被告方朝阳区某交通大队针对自己败诉的前两个官司上诉了。二审的判决没等多久就来了,2018年的3月25日,杨晓接到了北京市第三中级人民法院的终审行政判决书。法院判定,前两个官司涉及的两张罚单撤销。

“杨晓并不具有违反停车规定的主观故意性。”判决书里写着,“还需进一步指出的是,公安交通管理部门作为路面标志标线的管理者,应当加强对路面标志标线的管理,使得交通秩序的参与者有明确规则可循,这才是作出行政处罚的基础。”

最后这段话让杨晓印象深刻,他猜,这可能就是法院判他胜诉的缘由。

拿到终审判决书后,夜里10点半他发了一条朋友圈:“我最终赢了这两个因停车罚单引起的‘民告官’官司。我始终认为输赢不是关键,关键是我应该将打官司摸索出的如何在北京路边停车的经验分享给大家。”

可即使赢了官司,杨晓觉得,自己仍然没能找到“在北京路边停车不被罚的正确姿势”。“夹在129万个停车位缺口和路边停车被贴条中间。”他这样形容自己,以及其他找不到停车位的车主们,“是否有停车线,是否有专人看管,都不能完全成为罚与不罚的界线。”

他依然没有停车位,但在家附近找了个安全的地方可以停,用他的说法是“藏”。他从停车的地方步行十来分钟,走回自家小区门口。夜色降临,这条让他打了三次官司的路旁,仍然停满了车。

他所有维权和举报的行为,在家人那里,也依旧难以获得好评,即便他已经赢了官司也是一样。妻子虽然不跟他吵,却也不支持他的做法。丈母娘问他,为啥在社会上混这么多年,还跟没在社会上待过一样。他在朋友圈发自己维权的故事,他母亲在下面回复:“撑的你!”

只有儿子崇拜他,儿子在他手机里翻到他出现在电视里的画面,高兴极了,嚷着:“爸爸上电视啦。”这个9岁的男孩却也一直有着懵懂的担心,怕父亲会“被警察抓走”。

打官司的事儿算是过去了,杨晓的生活其实没多少变化,也仍然有许多大大小小的“真儿”等着他去“较”。他看到问题,或是用笔抒发,或是寻找反映的渠道,总之不愿沉默。他希望自己的每一次发声,每一个举动,都能够推动社会进步,哪怕只是“身边的一点点改变”也好。

中国青年报·中青在线记者 张渺

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制