最近,一部描绘以色列特工追捕纳粹战犯的电影《最终行动》在欧美热映,多位大牌影星的表演对发生在58年前阿根廷的故事进行了戏剧性的重构。这部电影的主题或许有些陈旧,但现实往往比虚构更出人意料,在抓捕阿道夫·艾希曼的案例中尤其如此。

“大屠杀建筑师”过上新生活

1960年5月11日,星期三。阿根廷首都布宜诺斯艾利斯,一名不起眼的工人在下班路上失踪了。亲朋好友四处找人,但为时已晚——他要为自己10多年前犯下的罪行付出代价。

这就是纳粹战犯阿道夫·艾希曼在《最终行动》中出场的场景。这部由克里斯·韦兹执导、奥斯卡·艾萨克和本·金斯利主演的电影,详细描绘了摩萨德(以色列情报和特殊使命局)揪出隐姓埋名多年的艾希曼,将他带回以色列审判的故事。

早在1934年,当时28岁的艾希曼就开始负责管理纳粹德国第一个集中营——达豪集中营,从此平步青云。1942年,他参加了臭名昭著的“万湖会议”,会上确定了系统性灭绝犹太人的计划,也就是“最终解决”方案,《最终行动》的片名由此而来。此后,艾希曼监督了奥斯威辛等一系列死亡集中营的建立,被称为“大屠杀建筑师”。

纳粹德国战败后,艾希曼逃脱盟军的追捕,于1950年定居阿根廷。当时,这个南美国家成了纳粹分子的避风港。曾经的党卫军中校化名“里卡多·克莱门特”,在一家汽车工厂任职,和家人自由自在地开启了新生活。

曾经,以色列人对猎杀纳粹兴趣不大

在欧洲,对纳粹德国罪行的清算正在缓慢推进。1957年,德国法兰克福检察官弗里茨·鲍尔得到了艾希曼藏在阿根廷的情报。线索来自大屠杀幸存者洛哈尔·赫尔曼,他和女儿西尔维娅住在阿根廷,但没有公开自己的犹太人身份。

西尔维娅与名叫克劳斯·艾希曼的男孩约会,意识到后者可能是战犯的儿子。艾希曼改了名,却没让亲人效仿,部分原因在于,逍遥法外的纳粹分子相信,局势已经安全了。

影片《最终行动》中,克劳斯邀请西尔维娅参加一个纳粹集会,引发了女方的怀疑。真实的故事更富戏剧性:洛哈尔·赫尔曼见到了艾希曼。赫尔曼和女儿去一家餐馆,碰巧遇到克劳斯一家。西尔维娅介绍了双方亲属,克劳斯管“里卡多·克莱门特”叫叔叔。由于在集中营里受到虐待,赫尔曼几乎失明,但他仍然在一瞬间辨别出艾希曼的嗓音。

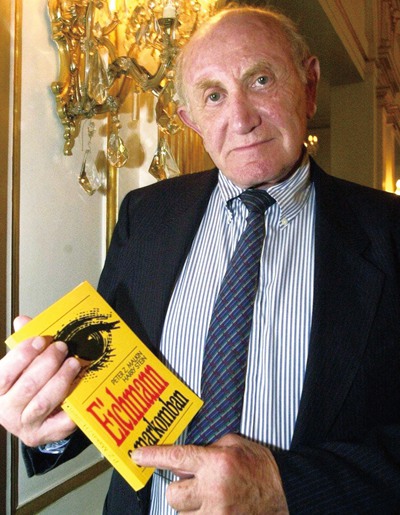

彼时,反犹主义依旧在德国盛行,弗里茨·鲍尔没有将艾希曼的行踪报告当局,而是通知了摩萨德。令人意外的是,以色列方面对此兴趣不大。“一个神话是,以色列特工搜寻世界各地,无情地追查战犯”,《纳粹猎人》一书作者安德鲁·纳戈尔斯基写道,“但在以色列建国早期,他们其实根本没有足够的时间、精力或欲望猎杀纳粹。”

与《最终行动》试图带给观众的印象不同,摩萨德当时的主要任务是保障国家的生存。大量定居者涌入以色列,其中不乏间谍,让安全机构忙得焦头烂额,这也是为什么其领导人伊瑟尔·哈雷尔最初不愿相信收到的情报。哈雷尔的一名副手说得更直率:“我从未对猎杀纳粹感兴趣。”

“可悲的事实是:艾希曼被一个盲人发现,而摩萨德耗上两年多才相信盲人的故事。”参与“最终行动”的摩萨德特工祖埃·阿罗尼在回忆录中写道。

面对抓捕,刽子手没有反抗

随着纽伦堡审判结束和冷战开始,二战战胜国在很大程度上失去了将漏网之鱼绳之以法的兴趣。这迫使以色列总理本·古里安转而采取主动出击的策略,决定将艾希曼送上法庭,以敦促世人从大屠杀中吸取教训。

同样令古里安担心的还有年轻人的态度。加布里埃尔·巴赫是参与“最终行动”的特工中唯一健在的,他对纳戈尔斯基说,教师们一直在抱怨学生不想听到大屠杀,他们理解不了为何数百万人会坐等被杀而不反抗。巴赫认为,审判艾希曼将向年轻一代展示受害者是如何“被误导到最后一刻”的,幸存者将有机会讲述那些最触动人心的细节。

在高层推动下,摩萨德终于行动起来。特遣队中的许多人是大屠杀幸存者。整部影片最激动人心的段落之一就是特工们出发前,本·古里安发表演讲:“这是犹太民族第一次审判刽子手,我们将昭告天下,警告任何企图仿效者。”

来到布宜诺斯艾利斯,特工们很快发现了目标。他们先用隐藏在公文包中的相机拍摄了“克莱门特”的照片,并与档案进行比对。为进一步确认其身份,在影片中,西尔维娅造访艾希曼家,看到了一份周年纪念的礼物,特工们经过推算,确认“克莱门特”的结婚纪念日与艾希曼的档案中记载的一致。而在现实中,发现这个细节的是一名特工,他通过望远镜看到这户人家举行庆祝晚宴。

艾希曼的生活朴素得令人难以置信。外界普遍认为,纳粹战犯攫取了受害者的巨额财富,但从外表上看,这位曾经的党卫军中校就是个干瘦的工头,和妻儿住在城郊贫民区一栋昏暗的公寓里,房子“像一块巨大的煤渣般坐落在田野中间”,周边连柏油路都没有。

《最终行动》对抓捕过程的描述相当精确。艾希曼刚从公交车上下来,特工彼得·马尔金就猛冲上去,两人一起跌入路边的沟里。马尔金戴着毛皮衬里的厚手套,他回忆说:“想到要把手堵在那张导致数百万人死亡的嘴上,感觉到他的热气和唾液……这让我感到极度厌恶。”

特工们蜂拥而上,把这个德国人塞进汽车,用毯子裹住。“待着别动,否则杀了你!”以色列人厉声警告。艾希曼顺从地点了点头,完全没有了昔日的凶狠与冷酷。

影片中的高潮纯属虚构?

摩萨德争分夺秒地把“猎物”带进准备好的秘密据点。艾希曼起初坚称自己是里卡多·克莱门特,甚至自称犹太难民,还用希伯来语背诵犹太教经典。这并不奇怪——艾希曼对犹太历史、宗教和文化的狂热,与其在大屠杀中表现出的狂热本质上是相通的。

《最终行动》用很大篇幅描绘了马尔金和艾希曼的对话,前者用这种方式说服后者在引渡协议上签了名。然而,这基本上是好莱坞的杜撰。真实的艾希曼比本·金斯利在银幕上演绎的更加沮丧。“他像个胆小、顺从的奴隶。”摩萨德领导人哈雷尔写道。不过,马尔金确实说过,为了获得艾希曼的信任,两人分享了一瓶葡萄酒。

一周后,特工们等来了接应。当时,两国之间没有定期班机,以色列派代表团参加阿根廷独立150周年庆典,以便悄悄将艾希曼带走。特拉维夫很清楚不可能引渡战犯,因为当时的阿根廷政府有法西斯倾向,大批纳粹分子在该国军队任职。

将德国人送上飞机是影片最后的高潮——艾希曼的亲友召集了众多纳粹分子,警方也疯狂地寻找他。反派骑着摩托追击马尔金一行,双方激烈搏斗,飞机险些没能起飞。

现实比电影平淡得多。艾希曼的亲友根本不敢向当局报告他失踪了,因为这意味着承认他的身份;而对阿根廷政府来说,公开庇护“大屠杀建筑师”是不可行的。克劳斯确实动员了当地的法西斯余党寻找父亲,但大多数纳粹分子闻讯落荒而逃,担心自己也会被抓。以色列特工最担心的是遭遇突发状况,如汽车抛锚或违反交通规则。

电影中画蛇添足之处还有不少。编剧为特工队伍添加了名叫汉娜·埃利安的女医生,她与主角坠入爱河。现实中队伍里确实有位埃利安医生,只不过是男性。美国“每日野兽”网站吐槽说:“为什么好莱坞从未理解,最贴近事实的故事才是最有戏剧性的?”

行动小队穿上航空公司的制服,伪装成飞行员。埃利安给艾希曼注射了镇静剂,但这似乎没必要:艾希曼保证自己会合作,甚至提醒以色列人,他们忘了穿飞行夹克。

“普通人也能行魔鬼之恶”

直到“大屠杀建筑师”出现在耶路撒冷的法庭上,全世界才意识到摩萨德进行了何等惊人的行动。这也是史上首次全程进行电视转播的审判,112名证人出庭。电视机前的许多人第一次亲眼看到、亲耳听到大屠杀幸存者讲述令人毛骨悚然的真相。

艾希曼并未否认自己在大屠杀中扮演的角色,自称只是“服从命令”。他于1962年5月31日被处以绞刑。

这名战犯的“正常”令千万人震惊:屠杀数百万人的恶魔看上去只是不能再普通的小人物,只是为了自私的目的而平静地做出骇人听闻的举动。

对艾希曼的审判启发了政治哲学家汉娜·阿伦特,她创造了“平庸之恶”这一概念来描述普通人犯下暴行的能力。“准确地讲,艾希曼造成的麻烦是太多人像他,太多人既不是变态也不嗜虐,他们曾经是而且依然是正常的……我们不得不面对一种不受欢迎的可能性:人人都可以作恶。魔鬼可以转变成普通人,普通人也能行魔鬼之恶”。

(摘自《青年参考》2018年9月13日A07版)

《青年参考》见习记者 袁野

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制