1920年左右,卡夫卡给女友的信中写道:“我正在读一本关于西藏的书。读到对西藏边境山中一个村落的描写时,我的心突然痛楚起来。这个村庄在那里显得那么孤零零,几乎与世隔绝,离维也纳那么遥远。说到西藏离维也纳很远,这种想法我称之为愚蠢。难道它真的很远吗?”

分别一年,陈莉莉回到支教过的西藏然乌镇。在一个餐馆,她端详着身边的孩子。一年前她还在村子里给他们上课,孩子长大了,都到镇上上学。陈莉莉点了几份炒菜,因地理因素,菜到了这儿就变得昂贵,成了稀缺。先上炒土豆丝,孩子们一抢而光,后上炒菜花,又一抢而光。如此吃相,孩子们也不好意思起来,喃喃说:“莉莉老师,你是不是觉得我们像猪啊?”

后来在北京,在一个私人场合,陈莉莉讲了和孩子们吃饭的事情,我顿感疼痛,眼睛湿润了,想起卡夫卡的疑问,方才明白,遥远与否,谁又能真正地理解呢。陈莉莉把卡夫卡的疑问置于《来古记》的结尾处,算是借用了卡夫卡的疑问发问,但一样没有答案。

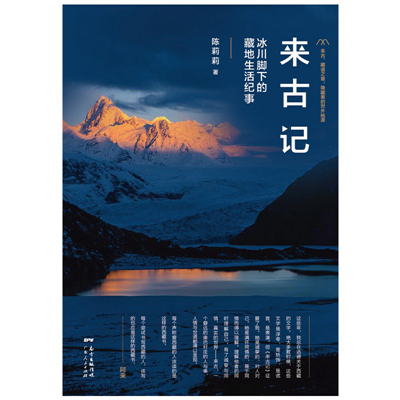

来古村的藏语意思是“隐秘的世外桃源”,它真的是一个理想之处:古老、鲜活、安静、朴素。陈莉莉就住在学校里,她住的那间房子,窗外是冰川,楼下就是教室。

后来,一个内地的高级教师来旅游,自信地接过陈莉莉的课堂,满怀热诚,想给孩子们上一堂优秀的语文课。然而,她不会说藏语,孩子们不会说汉语,她强烈的表达欲,始终找不到听众,课堂变成了自言自语。

陈莉莉触到了生命,开始反思。陈莉莉的写作,是把视野投向每个鲜活的生命,尽可能地避免遗忘、忽略,用她的细腻讲述青稞酒、酥油茶、当归、虫草、转经筒、朝圣,还有老阿妈、卓嘎,等等。

老阿妈要去拉萨朝圣,陈莉莉去送保暖衣物和路上应急药品。在村民拥宗家门口,她等到念经出来的老阿妈。

“月光下,我跟她说不同药的作用以及怎么来吃,告诉她出门在外要多穿衣服,并把我找出来的厚衣服披在她身上。她伸手过来摸我的脸,又一次将她的额头贴上来,再把我的额头贴在她的额头上。她把我揽在她的怀里,掉下来的眼泪,滴在了我的脸上。”

浓烈的情感之下,娓娓讲述,这样的文字,我读了一遍又一遍。像许多藏民一样,老阿妈不会说汉语,她也没有说话,陈莉莉也说不出几句完整的藏语。可能那就是那种最伟大的人类情感。甚至都可以想象,当老阿妈眼泪滴下,瞬间就消融了族群间的隔阂。

海拔4000米之上,有着怎样的生活?也许太多人无法想象,那里太过遥远,也过于寒冷。不仅如此,布达拉宫、寺庙、冰天雪地、牦牛等物体,成为不多的符号,覆盖了众人对藏地的认知。非常幸运,有了陈莉莉的写作,它几乎击碎了最坚硬的壁垒,驱赶着干瘪、贫乏的认知。

阅读《来古记》,能看到,陈莉莉的生命与那片土地有着高度的契合。这样说,主要是因为当陈莉莉“越来越被纳入到他们的圈子里了”的时候,她竟还不能与当地人进行语言交流。不过也没有什么关系,契合,就是一个平实、淡然的生命,遵循内心,尊重藏地的生活、生命,而这也给了她一种超越语言的特殊能力。如涓涓细流,她在那里生活、教学、做赤脚医生(做一些简单的救助工作),琐碎、平常,每天也都忙忙碌碌。

语言本就不是人与人之间的阻碍,情感是生命中最纯粹最有力量的东西,正是它,让陈莉莉放松下来,融入了当地的生活,迅速地把一个陌生的汉族女子变为来古村的丁增卓玛。

我更愿意把《来古记》看作一份纯粹的记录,因为,她的文字里有一种暧昧,可能这是陈莉莉的书写更为珍贵的一个方面。

村子文化教育程度低、孩子不肯读书,这是现实。在来古村的一年,陈莉莉自觉不自觉地也想改变它。因此,陈莉莉常去做家访,想尽可能地把孩子从青稞地里拽出来。

故事是一种隐喻,可以理解为藏地孩子不喜欢读书与热爱自由之间的关系,也可以把火车驶来的远方认为是藏族人向往着的无拘无束的生活,或者孩子只是向往,他也许更热爱脚下的土地。这一切是暧昧的,没有答案,就像卡夫卡的疑问一样。陈莉莉敏感于此,也让她的文字更为坦诚。

离开来古村后,每一年,陈莉莉都会返回村子,去看望孩子们,也一起吃个饭,聊聊分别后的日子。但在餐馆吃饭的事情,让陈莉莉很难过,她和孩子们的距离,那一瞬间,被拉得咫尺天涯,即使他们的关系已那样亲密。

另一方面,这样的事情,也让陈莉莉意识到,她和孩子们,和村庄的故事还没有结束。她说,在结束城市生活后,还要回到来古村生活。

小魁

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇