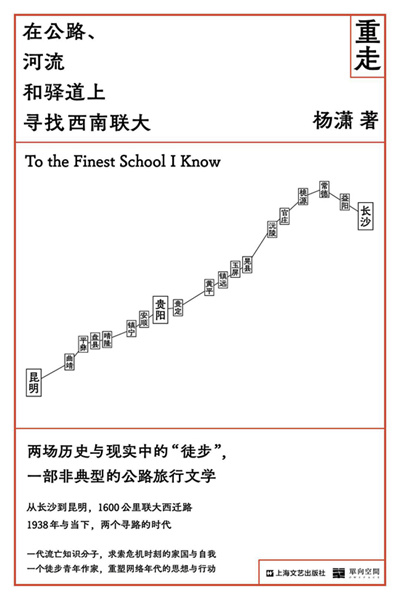

“贵州是游乐场,你走一会儿周围的景色就变了,但走很久,直线距离也前进得少得可怜。云南是跑步机,你走了很久,确实也前进了很远,但感觉还在同一个地方。”2018年4月,媒体人杨潇从湖南长沙出发,以徒步为主,重走了300多名师生组成的“湘黔滇旅行团”从长沙到昆明的西迁之路。《重走:在公路、河流和驿道上寻找西南联大》(下文简称《重走》)正是记录了杨潇这段独特经历。

如今,从长沙到昆明的路程,早已被便捷的现代交通工具取代。点到点的飞机自不必言,2016年12月,随着沪昆高铁全线通车,旅客在长沙吃了早饭,还赶得上昆明的中饭。哪怕走高速公路,也与当年的木炭汽车不可同日而语。但是,要想真正感受闻一多和查良铮们——大概是“湘黔滇旅行团”最为人所知的师生——为抵达昆明经历的曲折、付出的汗水、收获的体验,办法只有一个:走吧!

不同于近年来盛行的猎奇式旅行文学,杨潇以近乎学术规范的标准,引证了大量史料与访谈。几乎每到一个县城,杨潇都会与当地的史志办打交道。如果在听了西南联大师生留下的传奇故事以后,你希望更进一步,在思想层面接近这所“最好的大学”,它无疑属于值得选择的作品。

用现在的视角看,被赋予浪漫主义情愫的西南联大,其群星璀璨、大师迭出的伟大成就,似乎有点理所应当。但在当时的语境里,“西迁”终究是一场仓皇的逃难——从北大、清华、南开三校南撤,到三校师生在长沙组建临时大学,直至抵达昆明以后成立西南联合大学,校名的频繁变动,也足以说明国难当头知识分子的生存处境。

面临日寇侵入中国内陆的威胁,临时大学是走是留,不是没有过争执。就生活而言,南下师生在长沙度过了一段堪称惬意的时光,“湖南以其丰富物产持续供应着这座消费享乐气氛浓郁的省城”;就政治上来说,不管是湖南行政当局,还是国民政府教育部,似乎都不希望大学在短期内离开——“总司令不愿让大学迁来迁去”;而就当时的舆论观感来说,“昆明湖不在颐和园,大观楼哪如排云殿”,西迁被视为“逃跑主义”。

后来的事实证明西迁是个正确的选择,尽管长沙直至抗战末期的1944年才沦陷,但几次长沙保卫战和焦土政策已然让这座古城沦为战争废墟,堪称二战期间举世罕有的受灾最严重城市之一。当时,梁思成和林徽因的住所遭遇日军空袭,航空炸弹在离家只有十几米的地方爆炸。作为城池营垒,长沙见证了中国人民艰苦卓绝的抗战史,而以发展文教事业所需的稳定环境看,它显然不再适宜。校方克服重重压力决定尽快西迁,最终给战时中国留下一缕文脉。

当时,从长沙到昆明有两条路线:一条是1937年开通的京滇公路(“京”指当时国民政府首都南京),这也是“湘黔滇旅行团”选择的路线;另一条则是从长沙经粤汉铁路到广州,转香港,再乘轮船到法属越南的海防,再通过滇越铁路北上昆明,也就是说去昆明还要出一趟国。但是,因为陆路艰险,且以步行为主,多数教授、女生和体弱者选择了更曲折的海路。根据《重走》的分析,安排学生步行到云南并不全然出于经济考虑,还有“多习各地风土民情”的理由,在本质上也是为了缓解迁校带来的舆论压力——“在‘学术人’与‘政治人’两种身份之间灵活切换而不失底线”。

尽管考察沿路民情只是一个“借由”,但在“湘黔滇旅行团”一路艰苦的旅途中,确实让师生对中国社会有了更直观的体会。在闻一多的指导下,学生刘兆吉完成了《西南采风录》的编写工作,书中搜集了途经西南地区的700余首民歌,朱自清、黄钰生、闻一多三位教授分别为该书写了序言。学生向长清完成了这趟漫长征程后写道:“恐怖的山谷,罂粟花,苗族的同胞和瘦弱的人们,使我觉得如同经历了几个国度。”

当然,《重走》一书不仅有历史的钩沉,更有“今”与“昔”的比较。该书以其非虚构写作手法,找到“湘黔滇旅行团”与当下的结合点,也因此在诸多围绕西南联大叙事的作品中别具一格。如今,网络上流行在历史照片的所在地重新拍摄一张现在的照片,但因为沧海桑田的变化,照片并不足以实现过去与当下的连接,作者以文字之力,完成了影像记录无法呈现的部分。

比如,通过残存的历史建筑想象当年风貌,作者杨潇感受到了“用文字重建一座城池”的趣味。在贵州玉屏,旧时的县署改成了老气的三星级酒店,当年学生打地铺的文庙大成殿变成了“数字影院”,中医院就是以前的关帝庙……杨潇的访谈和史料交织在一起,“再稍稍用一点现象力,那些被拆毁的老房子就一排排立了起来”。那些访谈对象的父辈、祖辈,当年也许就是在同样的地方迎接联大学生,见证那些文化史上赫赫有名的人物,像普通人一样吃饭、喝酒、睡觉,像普通人一样抱怨旅途的疲劳、学校安排的不如意。

103岁的北京理工大学教授吴大昌是少数健在的“湘黔滇旅行团”成员,老教授思路清晰、身体康健,还在近期上映的电影《九零后》中出镜。像每个年轻人一样,旅行团抵达昆明的第二年,吴大昌也陷入了对“人生意义”的困惑。《重走》把最后一段留给这位世纪老人,意味深长又恰到好处——百岁高龄的吴大昌觉得冯友兰说的是对的:“人生就是,活着就是活着……”“但是在1939年,他并不明白这一切,毕竟,他才21岁,一切才刚刚开始。”

从西南联大的历史看,“湘黔滇旅行团”只是一段短暂的起点,它的辉煌画卷会在未来8年徐徐展开。不过,从文明的意义看,“湘黔滇旅行团”无疑是不平凡的开篇。正如胡适在纪念联大九周年集会上说的:“这段光荣的历史,不但联大值得纪念,在世界教育史上也值得纪念。”300多名师生,先是坐船,随后徒步,1600公里的旅程,为随后几十年的中国文化留下了生动的注脚。也为当代高等教育事业的再出发提供了无尽的启迪。

王钟的

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇