食物总是装在容器中,它本身也是一个巨大的容器。

——————————

从香港回到南京,葛亮的家乡记忆是被一口盐水鸭唤醒的,“那种丰腴的感受,对味觉的撞击,令人着迷”。

从南京到香港求学,如今已在香港生活了20多年,葛亮的饮食习惯总是在经历变化和回归。南京人炒青菜,葱姜蒜炝锅,加蒜蓉加盐,粤菜白灼菜心,出锅淋些豉油。每次从南京到香港,葛亮的口味就一点点淡下去,从香港到南京,又一点点重起来,如此往复。

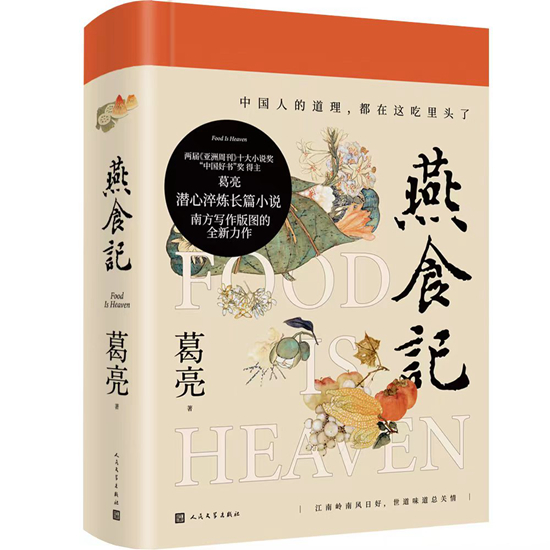

这次随他一同北上的,还有新书《燕食记》。

不久前的新闻中,珍宝海鲜舫沉没;《燕食记》的开头,同钦楼谢幕。小说从同钦楼的兴衰讲起,由香港的茶楼追溯到广州的酒家,在广东的饮食书籍、旧年报纸中,钩沉起民国时期寺庙庵堂的素筵、晚清举人的家宴……“舌尖”高手陈晓卿看完小说,文学先不评价,就说书中娓娓道来的烹饪流程,连细节都是靠谱的。

《燕食记》中描写的时代和历史背景是影影绰绰的,几乎没有直接提到革命、抗日这样的大事,但总有那么几句不经意的话从人物口中漏出。在这部“岭南梦华录”中,中华文化连绵不绝的根基,就盛在一箪食一瓢饮的平朴光景中。

中青报·中青网:为什么以“燕食”来做这部小说的名字?

葛亮:“燕食”,意为古人日常的午餐和晚餐,无论王侯将相还是平民,所有人能接触到,最接近我们生活的肌理。用这两个字作为书名,希望借此表达所有人内心的某种共鸣。

在这个基础上,中国人说“民以食为天”,我们看到食物,并非仅仅食物本身,其中藴藏着一系列我们可以感知的文化元素和气象,包括历史的、哲学的、美学的……食物和岭南之间的连接,是一种内容和容器的相辅相成。岭南文化呈现出来的是一种海纳百川、自由开放的文化质地,它与食物之间的表达,在整个中国的文化谱系中都有所共识。

我在后记中提到屈大均在《广东新语》中的一句话:“天下所有食货,粤地几尽有之,粤地所有之食货,天下未必尽也。”从某种意义而言,岭南文化与大时代也紧密相连,由南向北,辐射了整个中国近代的百年风华。

中青报·中青网:在为写《燕食记》采风时,你遇到过哪些有意思的故事?

葛亮:小说中的陈五举是有原型的,是我在拜访他的岳父、一位上海本帮菜师傅时候发现的。陈五举原本做广东菜,为了妻子,“叛出师门”,开始做上海本帮菜。虽然香港的菜系融汇百川,但这样的转变,跨越的不仅仅是技术,还有心理。

这个故事让我非常感兴趣,他也成为小说的关键人物。在文化上,我们总能看到传承,而可能忽略其中撞击和创新的部分。陈五举后来在菜式上创制了几味“沪粤合璧”的点心,比如黄鱼烧麦、水晶生煎。这实际上是两种不同文化气象的融合,是一种向上求好的探索,是中国人讲求和合之道、美美与共的表达。

中青报·中青网:写人写家写国,为什么要从食物入手?

葛亮:食物总是装在容器中,它本身也是一个巨大的容器。食物可以定义我们的个人记忆,也可以定义家国历史,这种关联非常美好。食物看似是非常简单的、在口舌间稍纵即逝的东西,基底却是永恒的,因为食物作为一种文化密码,是可以被复刻的。而在复刻的过程中,你能感觉到它连接着非常盛大的东西。

中国人在经历人生大事的时候,总是跟吃有关,出生百日有百日宴,婚丧嫁娶都要吃饭,食物实际上在定义一个人人生的重要节点,同时也是对个人记忆的唤醒。

站在历史的角度也是如此,比如,我在书中写到,1895年,在香港杏花楼,孙中山和杨衢云、何启讨论广州进攻方略及对外宣言,并确立了建立共和国的大纲。这样一个激荡时代风云的时刻,就是在一个和食物有关的空间里发生的。

书中的向太史,是一个维度非常丰富的人物:他一方面是一个前清的翰林,连接着旧时代;另一方面,他看清了时势的走向,拥护共和,他的子侄投身抗日。他同时是一个美食家,从他身上可以看到中华传统文化流转的可能性——时代变革,总有薪火相传。

当向太史和子侄谈到往事,走马灯似变幻的时代,他只说和侄儿的父亲、他的兄长吃的最后一顿饭,一碗菊花鲈鱼羹、一壶汾酒。

历史在味觉上凝结,食物的滋味就是人生的况味。食物可以打破很多壁垒,从食物到历史,再到世道人心,乃至中华民族传统文化中的巨大共情——这是我想表达的。

中青报·中青网:小说一开头,同钦楼就结业了,对纷纷故去的历史,你会感到惋惜吗?

葛亮:在香港我目之所见,很多老字号都永远离我们而去了,我当然会惋惜。

在写作的同时,非遗也是我的一个研究领域,接触了一些老匠人。最近在写一个小说是关于澳门的一位木雕佛像的师傅,他的儿子是“四大”的会计师,父子俩都觉得子辈有子辈的选择和轨迹。现在他和澳门大学合作,将所有手艺借由图纸保留下来,今后想要还原可以依托这些硬件,所以他并不担心所谓“后继无人”。

师傅给我看过两个木雕佛像。他说左边那个是“佛像”,右边那个是“工艺品”,为什么?因为左边那个能够体现出一个匠人的很多“规矩”,那是一套代代相传的技术参数;而右边那个也很好看,但是完全自由的、放肆的,今天可以做成这样,明天可以做成那样。

中青报·中青网:那你会选哪个?

葛亮:我觉得是不同的功能。“规矩”代表着我们内心的底气和守则,在没有学会走路的时候你如何去跑?创新,离不开传统的手掌心。

但是,就像《燕食记》里露露说的,为什么青鱼汤里不能放椰奶,泰国的冬阴功汤可以放,本帮菜为什么不可以?所谓规矩,是我们内心的执守,我们同时也可以去尝试,当然尝试不是乱来,是有门槛的。

中青报·中青网:白岩松说你的文字像歌坛的李健、费玉清,比较干净,比较古典,不叛逆,你怎么评价自己的写作风格?

葛亮:我开始写作比较晚,在研究生阶段,当时觉得自己做文学批评,一个研究者将心比心非常重要,研究一个作家,需要进入他的内心。于是我开始尝试写作,希望自己能够去体会作家的甘苦,再把这种情感代入文学批评。

可能每个作家都经历过实验和先锋的阶段,我出版的第一本书叫《问米》,几乎汇聚了一个青年作者可以接触到的种种关于写作的可能性,这和我后来作品的气象是大不一样的。但在写作的过程中,我会一直寻找自己的声音。后来开始写《七声》的时候,我慢慢感受到这是我希望的东西,这是最合适我的方式。

我开始从当代的表达慢慢回望历史。《朱雀》是我的第一个长篇,开始真正意义上构建我的历史观。在历史中,你必然是安静的,因为历史本身的跌宕、更迭中的喧哗,需要你从一个比较客观、比较远距离的形态去看待它。

《燕食记》中有“我”的存在,“我”肯定是我本人的镜像。他立足于当下,去穿透历史。他提示读者,小说有沉浸历史的部分,也有站在当下去回望历史的部分,两者互相砥砺,是虚构和非虚构的一个双重表达。

中青报·中青网:你的写作会影响你的生活吗?

葛亮:我是将写作和生活分得比较开的人。比如我在大学里教书,身份就是教师,不太会带入作家的身份。我教文学史,也教创意写作,但不倾向讲自己的作品。学生有时候也会对此感到好奇。作为一个作者,你会有自己的文学审美取向与创作特质;但我觉得作为一个教师,最好不要用一己审美给学生带来桎梏,而是要尽量多地展示关于文学表达的可能性。

中青报·中青网记者 蒋肖斌

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制