濮存昕今年70岁,比他演过的李白、曹操、弘一法师、鲁迅都大了。在他出生的1953年,新中国发展的第一个五年计划开始了第一年,今年是2023年,他已经演了40多年戏。

作为大凉山戏剧节发起人之一,每年在这个西南小城,濮存昕不像一个正襟危坐的客人或是演员,更像一个放松自在的主人或是向导。这天,他穿着卷起鲜艳裤脚的时髦牛仔裤,斜倚在藤条椅上,坦白地说自己的听力在下降,“这位记者你要用你的‘丹田’发声”。

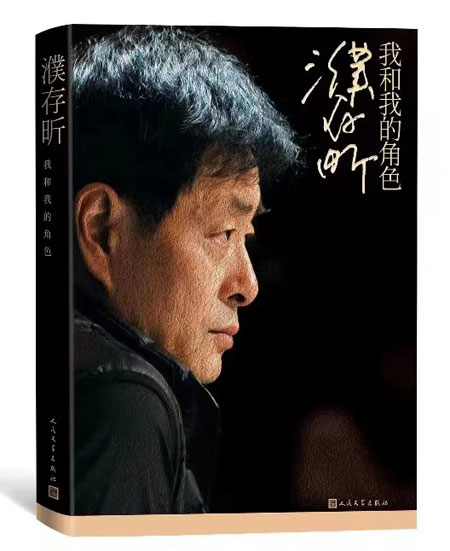

在戏剧节期间来到凉山的人要做很多事,要看戏,要看风景,要晒冬日里难得的暖阳。但濮存昕的自传《濮存昕:我和我的角色》新书分享会现场,准时抵达的观众想要座位那是绝无可能。到了签书环节,已经并不年轻的“粉丝”们的热情,让人确信一件事,“追星”无关年龄,只有关人。

濮存昕的自传就像半部人艺史。濮存昕的父亲苏民曾担任北京人艺副院长,1952年,北京人艺一成立,他便来到剧院,成为第一代演员。1年后,濮存昕出生,有人开玩笑说他是“人艺的长子”。从小跟着父亲在剧院长大,看戏对濮存昕来说,如同吃饭睡觉,是生活的日常。

“戏比天大”这4个字,濮存昕从小就有深刻的理解,这不仅发生在剧院,也发生在家中。家里无论什么事,都要以剧院的事、演出的事为中心,不能影响父亲晚上演戏。比如,如果父亲晚上有戏,家里一下午谁也不能大声说话——父亲得睡午觉。

在化妆室通向舞台的长廊里,有条黑黑的甬道,这条甬道不准小孩子进。濮存昕去给父亲送饭的时候,常常站在这条神秘的甬道口等着,“我知道甬道的尽头就是充满灯光的辉煌舞台,那是一个围绕着光环的谜”。

濮存昕说,自己的人生中,值得回味的有三大关口:第一个是从黑龙江回来,第二个是加入空政话剧团,第三个是进了北京人艺,“那种关口,突破了,就意味着你的追求、渴望又向前跃进了一大步,路好像可以一直走下去”。

从16岁到24岁,濮存昕在黑龙江度过了8年知青生活。作为业余宣传队的一员,劳作之余,他是报幕员、演员,也会画布景、做道具,以及当电工。“北大荒长时间的生活,是磨难,也是考验,大喜大悲能增加对人生的理解力和承受力。这对于男演员尤其重要。男人的形象中应该有立得住、担得起的气质。”濮存昕说。

北大荒的田垄,长得望不到头,割麦子的时候必须一垄一垄、一刀一刀地割,每天腰累得真像折了一般。直到现在,濮存昕还总觉得,在舞台上演话剧就像割麦子,“一天一场戏,八九百观众,几十场、上百场演出,才有几万观众,真的是一刀刀割,一场场演,生命也一步步走”。

濮存昕的话剧代表作之一《李白》,在人艺上演已有30余年,很难有演员能在人艺将一部戏演这么久,但他凭借自己的演技和人格魅力,成为“李白本白”。濮存昕觉得,演李白,每每谢幕,都会有极大的满足感。他在书中写道:“生命如果在此一了,也便罢了。那种尽情,那种淋漓,那种快意。好诗好戏啊!”

演了一辈子戏,大概率能演就会继续演,濮存昕特别感谢陪伴他走过演艺生涯的不知名的观众们——怎么也得有千千万万。“他们从还青涩稚嫩的我初登舞台开始,就为我买票,为我付着学费。时至今日,我还能再演三五年好角色,再请他们陪伴我最后一程。”

濮存昕这样理解“戏比天大”的人艺精神:“走出剧院,演戏是闲情之事,但是走入人艺剧院,任何演员都要坚持演出,不能辜负观众。我在台上演角色,其实在观众眼中,我就是一名当场被考试的学生。这才是我的职业的真实的角色。”

濮存昕有两枚闲章,“青牛以待”和“二一之徒”,他还想刻一枚“不在乎”的章,以示“舍”“了”之意。他谈起在南非一个国家公园看到过的一头老象,“步履很慢,像座山,它贴着我们的车走过,地有震动感。隔着玻璃,我确信它的一只眼看着我,我们对视了”。据说象老了,在最后时刻会自动离开象群,走到原野的隐秘处,孤独地迎接死亡,“真悲壮,有种诗和音乐感”。

在60岁之后,濮存昕常常特别强烈地感受到,到哪儿竟都是年龄最大的了。珍惜岁月、保重身体,成了老友聚会时说的最多的话。作为体育爱好者,他也渐渐打不动球了,“当今的体育明星都已经差我两辈了”。

年龄是一个客观存在,但暂时还不是问题。2022年,北京人艺建院70周年,要拍一组演员照片。那时候,濮存昕正在演《李尔王》,好不容易留了长头发,他就拍了一张拿吹风机吹乱长发的照片。照片上,一脸得逞的笑容。

《濮存昕:我和我的角色》也在北京办过新书发布会,那场发布会的最后,濮存昕自备道具,表演了《哈姆雷特》的经典选段“生存还是毁灭”。然后,他换上了偶像阿根廷球星梅西的球服,从椅子上跳了下来。这一跃,谁还不是个少年。

中青报·中青网记者 蒋肖斌

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇