在生命的最后时光,82岁的物理学家钱伯初似乎还沉浸在讲台上,嘴中含混地冒出“方程”、“数据”这样的字眼。

就在他病重的最后几个月,兰州大学物理学院的一位年轻老师带着孩子去病房探望老人,钱伯初躺在病床上和他聊了两个多小时的量子力学。直到孩子饿哭了,钱先生才容许他离开。

2014年4月30日,钱伯初走了。他完成了自己的誓言:“我想在讲台上讲到80岁,还是讲我的基础课。”今年春节前,他还受邀在西安交通大学讲授量子力学。

此前,糖尿病一直以惊人的速度侵蚀着老人的身体。食道下支架的时候,钱老还和主治医生谈笑风生,一切仿佛还来得及。但最终食道癌还是无情地带走了他。

“我们永远怀念他。他‘我教书,我快乐’的名言,不时在我们耳边回响。”物理学家、中国科学院院士葛墨林发来的唁电中说。

怀念之情,跃然纸上。落款是“学生葛墨林”,恭恭敬敬。

作为被称为中国量子物理界“四剑客”之一的物理学家,钱伯初将大半生的光阴倾注在了讲台上。从1957年,他开始在兰州大学工作算起,直到他生命中的最后一年,量子力学的讲台他一站就是57年。

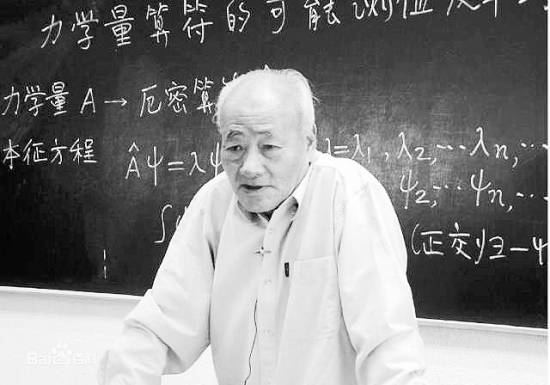

兰大物理学院的很多教授,都领略过钱先生讲台上的风采。钱先生四季穿同一款式的衣服,只是冬天会多顶帽子。钱先生的课讲得清晰、有条理,板书工整,“经常给人耳目一新的感觉,没有一分钟是浪费的”。

钱先生的课堂,向来都是要提前占座位的。去迟了,便只能坐在过道里。在兰大物理学院,不少人都有逃课听钱先生讲课的经历。

“坐在第一排,感觉不一样,先生的声音很洪亮,仿佛是在给我一个人讲似的。”一位年轻老师回忆说。

只要年轻人向他请教学问,钱先生从不吝惜时间。不管是课前课后,总有人在楼道里追着钱老问问题。有位女老师在往返校区的校车上遇到了钱伯初,两人便从电动力学、高斯定理再到教学方法,一直聊到下车。

钱伯初有一句名言:“我经常告诫自己,千万不能让量子力学在我的手上老化。”

他在三尺讲台上实现了自己的这一诺言。 钱老于2003年获国家级教学名师后,写了《我的教书生涯》一文,文章附于那本流传甚广的量子力学教材之后,文中写道:“量子力学诞生至今,历经80年实践检验,基本原理也保持不变。但是,讲好一门课,靠照本宣科是绝对不行的,还必须有刻苦深入的教学研究工作。”

“最难讲的”量子力学,钱伯初一讲就是57年,但常讲常新,总有新内容、新方法。

在这位物理学家看来,“重科研,轻教学”的观点相当大程度地压抑了教师进行教学研究的积极性,延缓了课程内容的改革更新。

因为长期坚持教学研究,钱伯初经常扮演“消防队员”的角色——每逢某门基础课“缺人”,他总是顶上去。

上个世纪80年代,中国物理学界举行大规模的CUSPER考试(赴美攻读物理类博士研究生的选拔考试,记者注),兰州大学多次获得团体及个人总分第一名,震惊业界。钱伯初正是幕后“主教练”。

“钱先生可惜了!钱先生是全国的量子力学权威,把一生的精力都放在如何把量子力学教好。专门搞好教学,不搞科研,把毕生的精力统统放在量子力学上,这不简单。”他昔日的系主任、物理学家、86岁高龄的段一士教授评价说。

跟中国的许多老派知识分子一样,钱伯初的一生起起落落,因政治的原因曾“并不顺意”,但他总能找到人生的乐趣,抵消这些负能量。

翻开这段写于1996年的日记,不难勾勒出这个倔强而又执着的人的内心情趣——修理马桶盖、补沙发这样的生活琐事他不嫌琐碎,下厨做了一顿无锡排骨,他还不忘评价说“(味道)极佳”。事实上,即使晚年他得了糖尿病,偏爱甜食的习惯也并未改变。

钱伯初酷爱打乒乓球。在他生前居住的简陋的寓所,挨着狭窄床边的木桌上,除了堆满的书,就是各种散落的乒乓球拍和胶皮。

他在其中一天的日记中写道“赢了范先令”,并称这是“大有收获的一天”,并特别用红色的笔标出来。范是当时兰大数学系的教授,乒乓球技艺在兰大教授圈里数一数二。

钱伯初嗜棋,曾和国手对弈,不分上下。曾有人目睹过这一幕:在一块羽毛球场地前的空地上,摆满了几张桌子,众多围棋爱好者慕名前来,希望和钱先生交手。钱先生应战,索性背起手,同时和数十人踱步对弈。

单看先生的书架,会误以为这是一位文学教授。除了他钟爱的围棋棋局,还有满架的推理小说。他还喜欢武侠剧,日记里甚至还保留了他观看《唐伯虎点秋香》一剧的记录。

“他就是一个老顽童,玩得特别认真。活在自己的世界里,快意人生。”女儿钱秉中禁不住乐了,沉浸在温馨的回忆中。

有意思的是,就在女儿高考前,这位物理学家竟经常陪女儿打麻将,用这样的方式给女儿减压。

钱伯初走后,不断有人去吊唁先生。来吊唁的人惊讶地发现,一代大家竟蜗居在幽暗的斗室,屋内陈设极其简朴,除了被包围的各种书籍 ,别无长物。

有学生为钱先生撰写了一挽联:“量子普物六十载,棋案球台伴一生。”横批曰:“自得其乐”。

本报记者 张鹏

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇