很难描述“骧家会”是一个什么样的组织。严格来说,它连登记注册的社会组织都算不上。

但是,在青岛,100多名年轻人定期参加它的活动,一起弹弹琴、唱唱歌、做网络电台节目或去山区支教。外人看来那不过是聚会,在“骧家人”眼中却有着别样的意义:他们严格实行AA制,却将每次聚餐称为“家宴”。失恋、辞职等生活中的烦恼,他们尝试一起解决。

他们的主要据点是一家面朝大海、只有12个床位的青年旅舍,别号“理想后花园”。在这里,这些年轻的律师、医生、检察官、教师、程序员、摄影师、公务员、大学生或瑜伽师暂时抛开职业身份。有人为梦想而来,改变了人生规划;也有人被轰轰隆隆的现实裹挟着离开。

“我们就是一群探索理想生活方式的年轻人。”陈哲,生于1987年,前电视台编导,现在是这家青年旅舍的老板和“骧家会”会长。他用有些江湖味的“理想、情义、才学、大爱”定义这个自组织。

这个身材修长的大男孩有些寡言。从这间旅舍的窗外望去,海水在暖阳映照下波光粼粼,宛若平镜。

为此,陈哲付出了不小的代价:一份奋斗了4年的工作,东拼西凑的10万元“巨款”,而旅舍开业一年仍在亏损。用朋友们的话讲,陈哲剩下的人生就算“靠在这上面了”。

“这种冲突一直挤压着你,

到了某个节点一定会爆发”

与“骧家会”相遇之前,如何安放好自己的梦想几乎困扰过每一个人。

“没错,就是那个词,‘挣扎’。”Saya,陈哲的大学同学,留着短发的她独立,精干。

曾有两年时间,她在青岛的某个半官方协会工作,其间曾被派到香港工作半年。她不大愿意回忆那两年的生活,只知道自己像个陀螺一样转个不停,几乎没有个人时间。她有一种“付出和收获完全不成正比”的挫败感。

“这种冲突一直挤压着你,到了某个节点一定会爆发。”结果是,Saya辞去“看似前途无量却完全丢失掉生活”的工作。

法学硕士妍君“挣扎”得更久一些。生于教师世家,家人的期望是找一份稳定的工作,过安稳的生活。

读研时,有一天,她以开玩笑的方式向爸爸表达了一下深藏内心已久的冲动:“爸,要不我将来转行做音乐吧?”爸爸的答复在意料之中却比想象得更为严厉:“别想了,绝对没有可能!”

这是妍君仅有的一次说出自己梦想的机会,唯一一次。

2014年3月,在备战司法考试之前,妍君决定任性一把,好好学学吉他。在一位学长的推荐下,她找到了“骧家会”举办的吉他训练营。

初次去,推开门,眼前的一幕让妍君觉得温暖至极:不大的房间里,聚了十来位年轻人,盘腿坐在沙发上,床上,彼此抚琴交流,一片欢声笑语,妍君觉得“像极了电影中的画面,有种家的感觉”。

而辞职后的Saya与陈哲重逢,加入“骧家会”。忠于自己的兴趣,Saya投身民营书店做品牌策划,通宵写文案却乐在其中。

“在很多人看来,理想和生活或许是分开的,我觉得理想无所谓坚持不坚持,理想就应该是生活的一部分。”陈哲说。

他觉得,这里不是帮大家去遮蔽掉真实的生活,而是鼓励大家扮演好社会角色的同时,如果感到累了、倦了,会来这里寻找动力和安慰,“总之这是一个让大家呼吸更顺畅的地方”。

显然,这样的相互取暖仍未能阻止各种“挣扎”的继续。

书戎,陈哲口中的“音乐天才”,“骧家会”的元老级成员,2014年夏最终未能拗过父母,回到家乡云南。

更早一年,雷子离开青岛回到西安,在父亲安排下当上工程承包商,工地够远够偏,有时听得到狼嚎。雷子轻描淡写描述他的生活,陈哲能听出他内心的嘶吼。

很“拧”的陈哲年少时也曾以激烈的方式对抗过规则:上高二时,学校组织艺术节,但禁止实验班的同学参加以免耽误学习,就读实验班的陈哲特意组织乐队,到艺术节上“狠狠秀了一把”。

如今,陈哲不会再以曾经激烈的方式去对抗,试着用更加温和的方式去解决,这便有了这间青年旅舍的诞生。

没有“意义”,不是“公益”,

只是与老朋友的约定

每年一次,“骧家会”会组织“贵州山区行”。

陈哲和他的伙伴们会给山区的孩子们开课,也会为他们在青岛街头义演募款、筹建图书室,但他拒绝用“意义”、“公益”这样的词去定义。

“短期支教对大山的孩子会不会是一种伤害?”曾有同龄人对陈哲提出这样的质疑。

“我倒觉得提问的人并没有把大山的孩子们看得更平等”,陈哲说。

他享受和孩子们的平等交流。每次去,他们都会带去海螺、贝壳等海边纪念品,告诉孩子们大海什么样、外面的世界什么样,作为回报,孩子们会给他们写信、折纸,告诉这些大哥哥大姐姐,哪种果实可以吃、什么样的虫子有毒、什么花何时开。

“后来我发现,这真的就是一场和老朋友们的约定,完全没有交集的人因为这种方式建立起了联系,我们不是去告诉他们离开大山会更好,而是为他们打开一扇窗,这才是最重要的。”Saya说。

这些年轻人也曾担心会有一种施舍的优越感,但“骧家会”的纪录片《第四张牌》中记录下了这样一段对话:

“好不容易放假了,我们又来,会不会打扰你们假期?”

“怎么会啊?这样每个同学都能多学一些东西,谁不高兴呢?”

一年,两年……贵州山区行更像是时光机,记录下了山区孩子的成长印记,其中包括小张梅、刘家芳和张艳三个老朋友的故事。

2010年,陈哲第一次在偏僻的山村见到15岁的她们,三人是同班同学,就读初三。书接着读还是不读?三人正面临人生第一次大的选择。

高中毕业后,因成绩不理想,小张梅想复读,被爸爸以家里没钱为由最终拒绝。陈哲和小伙伴们为她凑齐了两千元的复读费,如今她就读于山东一所大学。

幼年丧母的刘家芳从小被重男轻女的父亲嫌弃,父亲再婚生子后更甚,甚至不给女儿生活费和学费。

“家芳,讲讲你的故事吧。”陈哲拿着DV机跳上榕树对准树下的家芳问,画面中的家芳泣不成声。那一刻,所有人沉默了。此后在陈哲牵线下,青岛一位朋友长期结对资助她。

2014年,家芳顺利考取中医学院,这个坚韧的小姑娘选择边打工边养活自己,她给陈哲发来的最新好消息是,自己刚拿了一万元奖学金。

辍学的张艳最终去贵阳读了幼教专业。2014年,陈哲再去看望她时,她招呼全家宰了一头猪,以最高的礼遇款待。饭桌上,张艳表达了谢意:如果没有他们,她也许会和其她女孩子一样外出打工,是他们告诉她要读书……

2014年,“骧家会”将写有自己和山区孩子们心愿的时间囊埋入一棵大榕树下,这里是这些年轻人每年都去的地方,“二十年后试着看看大家的心愿都实现没有,我们的,他们的。”陈哲说。

“理想,用自己的方式实现好了,

它并不麻烦”

“这里不会塑造任何人,不过是相似的人走到了一起,如果将大家比作一滴滴小水珠的话,汇聚起来就成了一片绿洲。”陈哲坚信。

24岁的湖北姑娘小凤很长时间默默接受别人贴上的“格格不入”的标签:“我总说自己毕业后喜欢去浪迹天涯,身边同学会用很怪的眼神看你。”

小凤攒了很久的“背包客”梦想成为现实。她独自北上黑龙江,以在当地青年旅舍打工赚钱的方式,旅行了一个多月,甚至去了最北端的漠河,第一次看到“那么大的雪”和“那么美的星空”。

“在这里,你的想法即使再天马行空,也会有人积极地回馈,而且鼓励你。”小凤享受着这种真正被在乎、被尊重的感觉。

美术科班毕业生包子在大家的鼓励下,盘了一个店面,开了间自己喜欢的文身店,生意不是特别好,但他始终信心满满。

在陈哲看来,“理想,用自己的方式实现好了,它并不麻烦”。

空闲之余,陈哲写歌。最初是“白衣飘飘”、“牧马劈柴”的校园风,如今他的歌中更多渗入对青年人生活状态的思考。

“我要打碎所有魔咒,我要打碎这水晶球”,这首名叫《未知的我》的歌中,陈哲疾呼。“水晶球”是他对未来的隐喻,他宁愿将生活交给未知。

几年前,他租住的房间曾接待过200多名“沙发客”,这些年轻人中不乏逃婚的、四处流浪的、卖艺的。其中一个叫阿树的年轻人让他印象深刻。阿树大学毕业后,几乎没有找过稳定的工作,他四处流浪,曾在青藏高原上冻晕过,在野外被狼跟踪过,曾在深山的村寨中与苗族老人共同生活一个多月。

阿树没有谈过自己的父母。有一天喝多了酒,他拨通了爸爸的电话后却烂醉如泥睡去,从话筒那边,陈哲听到一个和善的中年男人声音:“儿子,其实,爸爸理解你……”

“我身边很多朋友都在尝试与传统价值观与大众取向相对抗,面对抉择,自己擅长喜欢的是一条路,自己被期待的是另外一条路。”陈哲说。

令他欣慰的是,离开这座城市的“骧家会”成员仍以不同的方式践行着对这一组织的热爱:有人在贵州带队支教,有人在西藏募捐救人,尽己之力做着和大家一致的事情。聚会无法到场,他们会在远方穿上队服,弹起吉他,一同举杯高歌。

用陈哲的话来说,“远隔千里之外,却发现灵魂依然同行”。

在青年旅舍的书房里,陈哲很认真地对到访的中国青年报记者说:“相信吗?其实很多年轻人心里仍保留着梦想的空间,也许我们是第一个摘下面具的人,将来还会有更多人摘下来。”

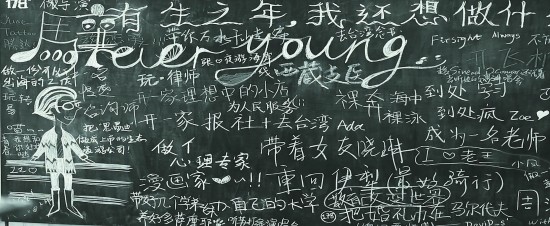

他身后的黑板上,数学符号和音符的包围中,“自由”、“青春”、“理想”的字眼分外显眼。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇