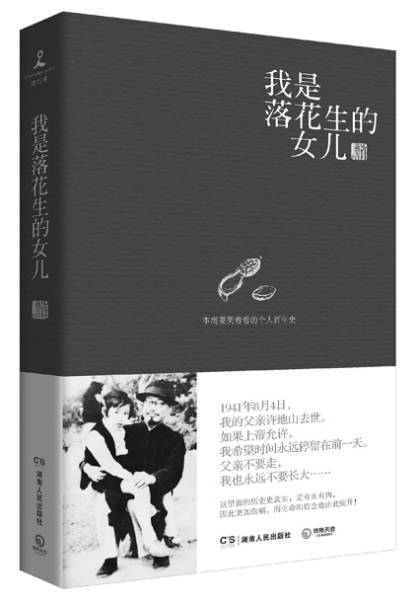

“我生活在动荡的岁月,被时代的浪潮从高山卷入海底:国家干部变成了铁窗女囚,名家才女嫁给了白丁老农,其间的艰辛曲折、酸甜苦辣,称得上传奇故事。媒体捕捉到了这个‘卖点’,几乎全国的小报、杂志和电视节目都做过报道。不过记者们毕竟不是亲历者,而且注意力多在我不寻常的婚姻上,因而促使我自己动手,将真人真事和盘道出,也许能给别人一点儿人生的借鉴。”民国著名学者、作家许地山之女许燕吉在自己的回忆录《我是落花生的女儿》的前言中这样写道。

近日,该书由湖南人民出版社出版发行,全书30万字,讲述了许燕吉从20世纪30年代到当下的80年人生历程,以个人的独特经历见证了20世纪中国的一段独特历史。

从国家干部到铁窗女囚

“我们家的后园有半亩空地。母亲说:‘让它荒着怪可惜的,你们那么爱吃花生,就开辟出来种花生吧。’……”许地山的这篇《落花生》被收入人教版五年级上册语文课本,它影响过许多人。许地山另有《春桃》、《空山灵雨》、《缀网劳蛛》等脍炙人口的作品。

1935年,许地山因争取国学研究经费,被燕京大学校长司徒雷登解聘,经胡适推荐去香港大学任教。许燕吉一家人就此来到香港,过着安定优裕的生活。直到1941年8月4日,许地山心脏病复发,猝然去世,这一年,许燕吉还只有8岁。祸不单行,4个月后,日军占领香港,母亲带着许燕吉和许燕吉的哥哥,抛下了在香港的家产,想尽办法逃回了内地,一路辗转至湖南亲戚家,其后为战事所迫,继续西迁,奔波于贵州、四川,其艰险困苦,不一而足。

1950年,许燕吉考入北京农业大学畜牧系,毕业后分配到河北省农业科学研究所工作,在随后反右斗争中,单纯而心直口快的许燕吉被定为“右派反革命”,入狱6年。期间许燕吉经历了女儿夭折、丈夫为求自保断然与她离婚,人生惨事,莫过于此。1964年,许燕吉刑满出狱,但因为仍顶着“右派反革命”的帽子,只能继续在监狱劳改队工作。1969年,林彪“一号通令”下达,全国都在疏散人口以备战。许燕吉被疏散到河北新乐县大流乡坚固村——一个极贫困的地方。

历史的一枚切片

80岁高龄的许燕吉以近百年的人生体验,讲述了一个真实得近乎残酷的20世纪中国史。

她在书中写道:“1941年,当我还是孩子的时候,我不会想到父亲很快就要离去,日军占领香港,一家人要被迫内迁,辗转于湖南、贵州等地,苦不堪言。1950年,当我考入北京农业大学时,我也不会想到卷入那场潮流,转眼变成右派,隔离审查,入狱6年,孩子夭折,丈夫与我离婚!1969年,当我被疏散到河北一个极为艰苦的地方时,我更想不到竟会为生活所迫,嫁给陕西一位目不识丁的老农。”

《我是落花生的女儿》详细记述了时代命运对个人的磨难,历史浪潮裹挟下的身不由己,以及对命运的不屈抗争。许燕吉的独特经历,是20世纪30年代至70年代这段动荡、颠覆、撕裂、飘摇的历史的典型缩影,可以看做历史的一枚切片,映照出了中华民族在上世纪遭受的苦难和艰辛,以及时代大背景下的人们是如何生存的。

正如许燕吉在书中前言所说:自传虽然讲的是个人经历,却能真实而生动地反映了一段历史。对于许燕吉而言,历史并不仅仅是大人物和波澜壮阔的大事件,更多的是无数普通人的辛劳、痛苦和隐忍,这是历史的伤口,也正是历史的现实。如果把历史比作一株花树,她希望我们不光要看到那些漂亮的花,更要看到泥土下面那些不怎么好看的根。

甘为土中一颗小花生

以个人及家族遭遇来侧面映照历史的书籍,近年来当属台湾作家齐邦媛的《巨流河》最为有名,相较而言,《我是落花生的女儿》则更加贴近底层生活,可以说是用了另一条曲线为我们展现了那段历史不为人知的侧面:日军进攻香港时落在许燕吉家院子里的炮弹,昔日繁华无比的香港皇后大道残破楼底下那一片伸出手来求救的骷髅一般的人,前往贵州独山的火车道上那些坐在火车车顶被山洞挤下来或被烟呛死惨不忍睹的死尸,在北京农业大学卢沟桥农场抬水、淘粪、抢饭吃、打狗、抓刺猬,在监狱里组织戏班子排练《雷雨》、《杨三姐告状》、《啼笑因缘》……

在许燕吉眼中,自己的人生就像麻花,“虽经扭曲油炸,仍不失可口”, 她相信父亲在他的小说《商人妇》中所说的:“造作时是苦,希望时是乐。临事时是苦,回想时是乐。”这是她始终乐观的原因。

经过80年人生历练,如今,许燕吉终于能够以冷静、客观的心态来看待自己这些年来的曲折和磨难,80年人生失去了很多东西,但始终没有失去的,是她对人生的信念和对生活的坚持,她的这一辈子,恰如《落花生》一文中所传达的人生理念:“不羡靓果枝头,甘为土中一颗小花生,尽力作为‘有用的人’,也很充实自信。”

许燕吉的人生之路是一个时代的倒影,她说:“我经历的事也许可作为某些历史的佐证。”

本报记者 张黎姣

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇